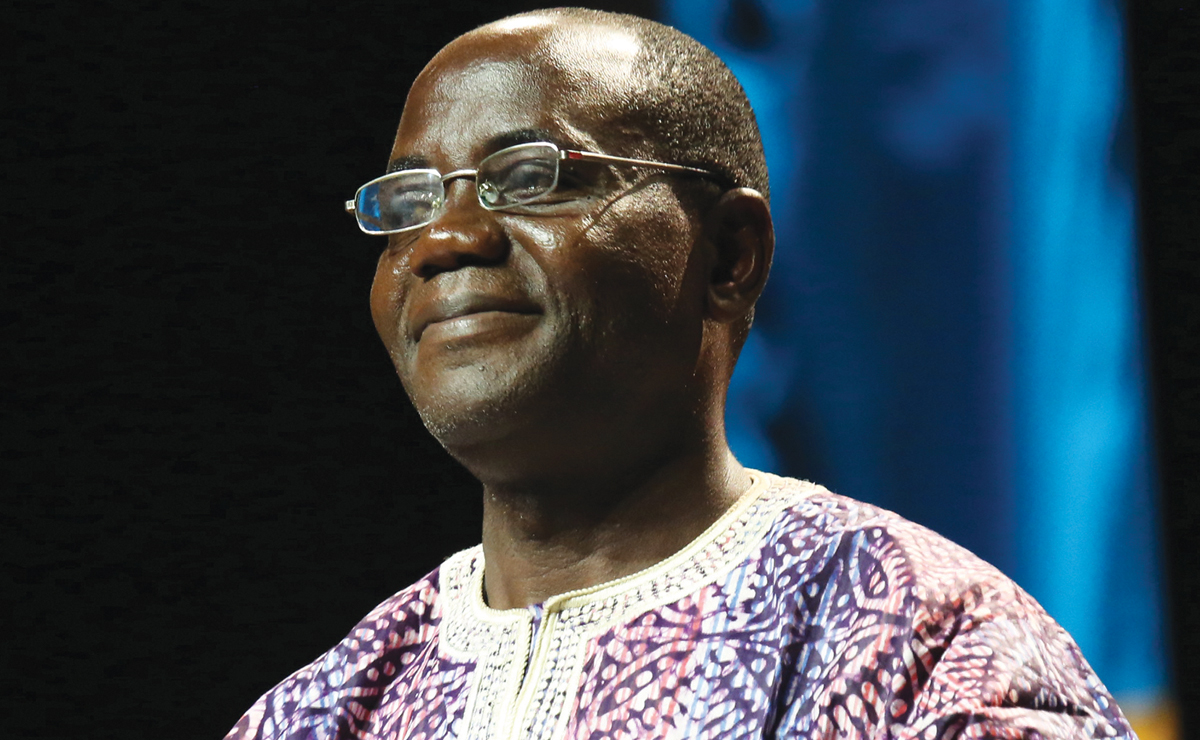

Luz y esperanza para quienes andan en la oscuridad

Nzuzi Mukawa

Actualmente, la seguridad del mundo está amenazada por conflictos internacionales, intertribales e incluso interreligiosos. En ocasiones, las fuerzas de seguridad tienen conflictos con la misma gente que se supone deben proteger. El terrorismo ha creado un clima de inseguridad a nivel internacional. Algunos países están siendo destruidos por guerras: por ejemplo, Ucrania, Siria y Yemen. Los movimientos político-religiosos como Al Qaeda, el Estado islámico y Boko Haram derraman sangre en nombre de la religión. Las opiniones y filosofías dividen a la gente y generan desunión en las familias.

El conflicto debilita las unidades sociales básicas de una sociedad fuerte y equilibrada. Puede causar divorcios. Expulsa a los niños a la calle. Genera enemigos dentro de las familias; quiebra empresas y crea desempleo.

La iglesia, desde sus comienzos, no ha estado exenta de conflictos, ya sea internos o externos. A nivel externo, la iglesia ha sido y sigue siendo víctima de persecuciones. Internamente, siempre ha tenido que enfrentar controversias y conflictos jerárquicos. Por ejemplo, los anabautistas tuvieron que abandonar el movimiento de la Reforma protestante en el siglo XVI debido a un conflicto.

Nuestro mundo, no importa cuán pacífico parezca, está dominado por conflictos. Ante esta situación, ¿cómo puede hoy en día la iglesia en general y los cristianos en particular, caminar hacia la reconciliación en este mundo contencioso? ¿Es posible que la iglesia y los cristianos promuevan la reconciliación en un mundo donde los conflictos están ganando terreno?

Análisis de 1 Samuel 25:1-35

El relato en 1 Samuel 25:1-35 nos brinda una historia que sirve de ejemplo para caminar hacia el conflicto, y desde el conflicto a la reconciliación.

Al analizar este texto podremos determinar las implicancias prácticas que nos ayuden a captar el concepto de Dios sobre el conflicto y la reconciliación.

Caminemos hacia el conflicto (vv. 1-13)

En los versículos 2 al 13 del relato en 1 Samuel 25, nos encontramos con Nabal, Abigaíl, David y sus mensajeros. Estos personajes aparecen en varios encuentros que conducen a una enemistad que culmina en un conflicto.

Nabal era un hombre muy rico que carecía de valores espirituales y fortaleza de carácter (vv. 2-3). En otras palabras, era un hombre duro, que carecía de bondad. La dureza de corazón de Nabal iba acompañada de malicia.

Cuando David se enteró de que las ovejas de Nabal estaban siendo esquiladas, envió a algunos de sus siervos a pedirle ayuda a Nabal para el grupo de David que estaba en el desierto. Era un momento oportuno para que David pidiera ayuda, porque el día de la esquila era un día de alegría y festividades para los judíos.

En su mensaje a Nabal, David le mostró bondad, gentileza y humildad. Era militarmente superior a Nabal, pero empleó una voz pacífica, apelando a sus sentimientos de gratitud. Le recordó que el grupo de David había protegido las ovejas de Nabal en el desierto.

A pesar del esfuerzo de David para acercarse a Nabal con una actitud pacífica, Nabal responde a su bondad con dureza, a su cortesía con desprecio y a su confianza con arrogancia y odio (vv. 10, 11). La malicia de Nabal frente a la bondad de David lleva al conflicto (v. 13) porque David se enoja mucho y decide responder a la violencia de Nabal con violencia.

De estos primeros trece versículos aprendemos que cuando se oponen mentalidad y carácter, egoísmo e información, éstos son los factores principales que generan el conflicto en esta historia:

- La dureza y malicia de Nabal se oponen a la buena fe y cultura de paz demostradas por David (vv. 6-8). Impulsan a ambas partes a caminar hacia el conflicto.

- El egoísmo de Nabal lo lleva no sólo a negarse a compartir lo que tiene con los necesitados, sino también a negarse a reconocer y agradecer a quienes le han ayudado a proteger sus bienes. Es por ello que David se enojara tanto que decidió emplear la violencia para darle a este hombre una lección.

- La comunicación entre David y Nabal fue manejada por los mensajeros, que también desempeñaron un papel activo en este conflicto. La forma en que comunicaron la información, y cómo la entendieron quienes la recibieron, también contribuyó a detonar el conflicto.

Los factores que generan el conflicto en este pasaje son los mismos de la actualidad. ¿Cómo puede la iglesia promover la paz en tales circunstancias?

Del conflicto a la reconciliación (vv. 14-35)

En la segunda parte de nuestra historia comienza otra secuencia de eventos. Los actores principales son el siervo de Nabal, Abigaíl y David.

La reacción de Nabal no deja a su equipo indiferente. Los siervos de Nabal desaprobaron la forma en que actuó, y esperaban que hubiera represalias de David y sus siervos. No era justo que su amo hubiera enviado a los hombres de David con las manos vacías después de que ellos habían sido hospitalarios con los siervos de Nabal en el desierto (vv. 15-16). Un hombre prudente, ve el peligro y se esconde (Proverbios 22:3; 27:12); este siervo ayudó a su señora a entender la situación. Le propuso una forma de eludir a su amo, cuyo carácter no le permitiría aceptar la reconciliación que traería paz (v. 17).

Abigaíl prestó mucha atención y decidió caminar en medio del conflicto hacia la reconciliación. El proceder de Abigaíl en dicha situación demostró valentía, tacto y humildad (vv. 18-20). Su estrategia pacífica fue construida en torno a un equipo que bregaba por la paz (v. 19). Ella enfrentó el conflicto con un plan pacífico (v. 20), mientras procuraba superar los obstáculos a la paz (v. 19). Pidió perdón sin avergonzarse, y ofreció satisfacer las necesidades y calmar los ánimos.

¿Qué lección podríamos aprender de la forma en que esta mujer ejemplificó la resolución del conflicto, y de su proceder para lograr la reconciliación?

Reconciliación: el camino a la resolución de conflictos

Dios no quisiera que sus hijos se involucren en conflictos, sino que promuevan la paz (Ef 4:1-3) como lo hizo Abigaíl. Ella siguió el camino de la reconciliación que renuncia a la hostilidad, y restablece la civilidad y la comunión entre las partes anteriormente hostiles.

La reconciliación es una necesidad apremiante en nuestro mundo. Es la necesidad de restablecer la comunión entre Dios y la humanidad (Ro 5:8-11; 2Co 5:18,19; Col 1:19-22), entre seres humanos (Ef 2:11-22), y de restablecer la armonía en toda la creación (Ro 8:18-22).

La esperanza de nuestra reconciliación está enraizada en la obra de Cristo en la cruz, que borró la ira y el juicio de Dios sobre la humanidad. La cruz de Cristo brinda la reconciliación. Sobre la cruz, Cristo borró el acto que nos condenaba y triunfó sobre la hostilidad y todas las barreras culturales que nos separaban (Col 2:14,15)

La obra de la cruz nos da paz y justicia, que no es sólo para la iglesia sino para el mundo entero. Somos llamados no sólo a creer en la paz y la justicia, sino a aplicarlas a todos sin distinción ni discriminación, y promoverlas en el mundo entero mediante la proclamación de las buenas noticias de salvación.

Siguiendo el ejemplo de Cristo, la iglesia debe bregar por el amor, la paz y la justicia, a pesar del precio que se deba pagar (Is 11:1-5; 61:1-3; Lc 4:13, 19). La iglesia debe demostrar compasión mediante su capacidad de ver y escuchar el clamor de los oprimidos, e identificarse con las causas justas. Sólo Dios nos reconcilia con él mismo, al sacrificar a Jesús en la cruz, eje central de la reconciliación.

La reconciliación entre los seres humanos está arraigada en Cristo, quien es la paz del mundo (Ef 2:14-17), y la fuente de unidad para toda la humanidad (Jn 17:11, 22, 23).

En lo que respecta a nosotros, el proceso de reconciliación pasa a través de la resolución de conflictos, no sólo a nivel personal, sino también a nivel étnico y tribal, y a nivel de la iglesia.

Resolución de conflictos a nivel personal

La Palabra de Dios nos enseña que la mejor manera de resolver conflictos es a nivel personal, e implica que confesemos a Dios los pecados de los que estamos conscientes (1 Jn 1:9-10; Sal 139:23-24); y que nos comprometamos a pedir perdón y a no repetir la misma falta (Ef 4: 32; Stg 5:16).

Los Evangelios nos proponen cómo proceder:

- Que oremos sinceramente a Dios y pidamos perdón;

- Que hablemos a solas con la otra persona;

- Que hablemos con la otra persona en presencia de dos o tres testigos;

- Que hablemos con la otra persona ante la iglesia (Mt 18:15-17).

Es necesario el deseo de honrar a Dios y amar al otro para que los conflictos se resuelvan (Sal 34:14). Debemos siempre buscar la ayuda divina y pedir sabiduría, autocontrol y las palabras adecuadas (Prov 16:32; Stg 1:5).

Además, debemos seguir las reglas de la buena comunicación: escuchar al otro, decir la verdad, hablar de manera justa con amor, expresar claramente las ideas, hablar con integridad para la gloria de Dios y el bienestar del otro. El objetivo de la buena comunicación es la resolución de los problemas que generan conflictos. Finalizar la reunión con oración y palabras fraternas o bondadosas (Stg 3:13-18).

Resolución de conflictos a nivel étnico, tribal y racial

Los conflictos étnicos, tribales y raciales con frecuencia averg√ºenzan a la iglesia. Nuestro silencio parece ser una forma de complicidad, a tal grado que hoy sabios pensadores acusan a la iglesia de crear o de participar en esta clase de conflictos, tales como la historia y herencia del racismo y tráfico de esclavos, holocausto judío, apartheid, limpieza étnica, discriminación contra pueblos originarios, violencia interreligiosa, política y étnica, el sufrimiento de los palestinos, opresión de castas y genocidio tribal.

Ante esta situación, convoco a pastores, líderes de iglesias y a lectores, a enseñar la verdad bíblica sobre la diversidad étnica, pero también a reconocer el elemento de pecado en esos grupos étnicos. En Cristo, todas nuestras identidades étnicas se subordinan a nuestra identidad como valores adquiridos en la cruz. En términos prácticos, la iglesia debe:

- Priorizar la sanación y reconciliación: en caso de agresión, se permite la autodefensa, pero no el uso de violencia. Siguiendo el ejemplo de Jesús que no empleó armas cuando lo amenazaron, la iglesia debe seguir los pasos del maestro. Debe mostrar preocupación por sus enemigos (como se ilustra en la parábola del buen samaritano), y practicar la no violencia como la vía a la reconciliación.

- Promover la justicia es una manera importante de reducir los conflictos étnicos y religiosos en el mundo. Para lograrlo, la iglesia debe comprometerse profundamente a enfrentar la injusticia, el etnocentrismo, el racismo y la opresión. Debe comprometerse con la reconciliación e identificarse con los oprimidos, promoviendo la justicia para ellos.

- Desarrollar una iglesia inclusiva: la iglesia no puede ser un lugar para las divisiones étnicas y la discriminación racial; más bien, debe ser un espacio donde todos sean invitados y convocados a la comunión. Los líderes no deben ser elegidos en base a criterios que favorezcan la etnicidad o raza sobre la espiritualidad. La iglesia no debe tener una agenda étnica. Es una entidad de ‚Äúunidad en la diversidad‚Äù, donde todos los miembros son uno en Cristo como se enseña en Gálatas 3:28. La iglesia es un nuevo grupo étnico en el que existe protección mutua y seguridad para todos.

- Tener principios cristianos que guíen nuestro enfoque respecto a la política y la administración de la propiedad pública: las opiniones políticas no deben definirse en base a prejuicios étnicos, tribales o raciales, sino a principios cristianos. Los cristianos que son políticos deben tratar a todos correctamente sin prejuicios basados en ideologías políticas o religiosas. Los políticos deben evitar el favoritismo étnico y el fanatismo religioso, que a menudo fomenta el odio.

- Practicar el amor y perdonar a los enemigos: orar por los enemigos es una de las señales de obediencia y sumisión a Jesucristo. Debemos amar a los demás porque son creados a imagen y semejanza de Dios (Gen 9:6; Stg 3:9). El perdón con frecuencia es muy difícil de otorgar, especialmente cuando somos víctimas de injusticia, odio y opresión. Pero debemos estar dispuestos a obedecer la Palabra de Dios.

Resolución de conflictos en la iglesia

El camino hacia la reconciliación requiere que la iglesia obedezca los principios de las Escrituras y los defienda ante el mundo mediante su estilo de vida. Debe mostrar transparencia al confiar en las enseñanzas bíblicas. La iglesia debe seguir contando con la ayuda de Dios de modo que pueda resolver los conflictos más eficazmente. Debe evitar la falta de respeto a sus propios documentos legales y jurídicos.

La iglesia debe evitar el favoritismo. En este rol profético, debe estar atenta y activa a fin de:

- Remitirse siempre a los preceptos, mandamientos y voluntad de Dios; y comunicarle al mundo estas cosas.

- Descubrir la verdadera naturaleza de los problemas de la iglesia y del mundo, estudiando profundamente las causas, motivos, fuentes y orígenes tanto cercanos como lejanos, a fin de proponer soluciones sin tomar partido.

- Buscar soluciones pacíficas y enfrentar las políticas pecaminosas de exclusión y marginalización. La iglesia debe priorizar los sistemas políticos que promuevan la unidad y reconciliación.

La reconciliación del pueblo con la creación

Debemos ser un pueblo que cuide de la creación, porque la reconciliación también incluye la creación. La vida humana y la creación están estrechamente unidas porque la tierra cuida de nosotros (Gn 1: 29,30); la tierra sufre con nosotros debido a los pecados de la humanidad que ha tenido graves consecuencias (Os 4:1-3); la redención de Dios incluye la creación (Sal 96:10-13); todo fue reconciliado en la cruz (Col 1:15-23); y las buenas noticias incluyen toda la creación.

A la luz de esta situación, la iglesia en general y los cristianos en particular deben estar a la vanguardia de los esfuerzos para proteger la creación. Debemos tener un gran deseo de vivir en un planeta verde, evitando el desperdicio de energía, reduciendo nuestro consumo de carbono, reciclando residuos en nuestro medioambiente y evitando la contaminación.

En la misma línea, debemos apoyar las iniciativas políticas y económicas que protejan el medioambiente de toda clase de destrucción. Por consiguiente, debemos apoyar a los que han sido llamados y enviados por Dios con una misión especial para proteger el medioambiente, y desarrollar investigaciones científicas en las áreas de ecología y conservación de la naturaleza.

Conclusiones

En resumen, la violencia ha sido usada de muchas maneras distintas para resolver los incesantes conflictos en todo el mundo. Pero, la experiencia demuestra a lo largo de toda la historia que este camino no ha tenido éxito en aportar soluciones a los problemas del mundo. El camino de la violencia implica odio, ira y venganza en lugar de la resolución pacífica de los conflictos.

Por cierto, la no violencia es la solución definitiva a los conflictos. Es el camino para resolver conflictos en las congregaciones locales.

Cristo fue no violento cuando enfrentó conflictos. Por tanto, él nos define el modelo que deberíamos usar cuando resolvamos conflictos. Optar por el modelo no violento en el proceso de resolución de conflictos, como hemos descubierto en la historia de Abigaíl, no es sinónimo de aceptar pasivamente la injusticia y la agresión sin protegernos. Significa que no usamos la fuerza como medio para resolver conflictos.

La iglesia debe oponerse activamente a los conflictos religiosos y étnicos. Y sólo el amor al enemigo y la determinación de no usar la fuerza o la violencia puede oponerse a los conflictos y enfrentar pacíficamente al enemigo. Esto es posible al eliminar las estructuras de injusticia, que deben ser reemplazadas con buenas estructuras centradas en Dios.

La diversidad étnica es el don y el plan de Dios en la creación. Ha sido manchada y deformada por el pecado y orgullo humanos que producen confusión, contiendas, violencia y guerras entre naciones.

Sin embargo, esta diversidad será preservada en la nueva creación cuando la gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, sea reunida porque conformará el pueblo que Dios ha redimido.

Por el bien del evangelio, pido al cuerpo de Cristo, colectiva e individualmente, que se arrepienta y pida perdón en todos los lugares donde haya participado en la violencia, injusticia y opresión.

Actualmente, la iglesia debe abrazar el gran poder de la reconciliación que se encuentra en el evangelio, y realmente aprender sobre él, porque Cristo no llevó nuestros pecados en la cruz solamente para que nos reconciliáramos con Dios, sino también para destruir nuestras enemistades, de modo que pudiéramos reconciliarnos unos con otros.

Adoptemos un estilo de vida reconciliador al perdonar a aquellos que nos persiguen, y tengamos la valentía de exponer la injusticia que ellos han ocasionado a otros. Brindemos ayuda y hospitalidad a los que están del otro lado de un conflicto, y tomemos la iniciativa de superar las barreras a fin de lograr la reconciliación. Sigamos dando testimonio de Cristo en contextos de violencia, siempre dispuestos a sufrir, o incluso a morir, en lugar de participar en actos de destrucción o venganza. Comprometámonos con el largo proceso de sanar las heridas, convirtiendo la iglesia en un lugar seguro y sanador para todos, incluyendo a antiguos enemigos.

Debemos ser una luz radiante y una fuente de esperanza. Debemos compartir este testimonio: ‚ÄúDios en Cristo, reconciliando consigo a todos los pueblos‚Äù. La cruz y la resurrección de Cristo nos otorgan la autoridad para confrontar los poderes demoníacos del mal que agravan los conflictos humanos.

Nzuzi Mukawa, de la República Democrática del Congo, disertó en la Asamblea 16 el jueves 23 de julio de 2015. Nzuzi es responsable del equipo de la Misión de los Hermanos Menonitas del √Åfrica subsahariana, es profesor de Misiones y pastor adjunto de una congregación de los Hermanos Menonitas en la Rep. Dem. del Congo.

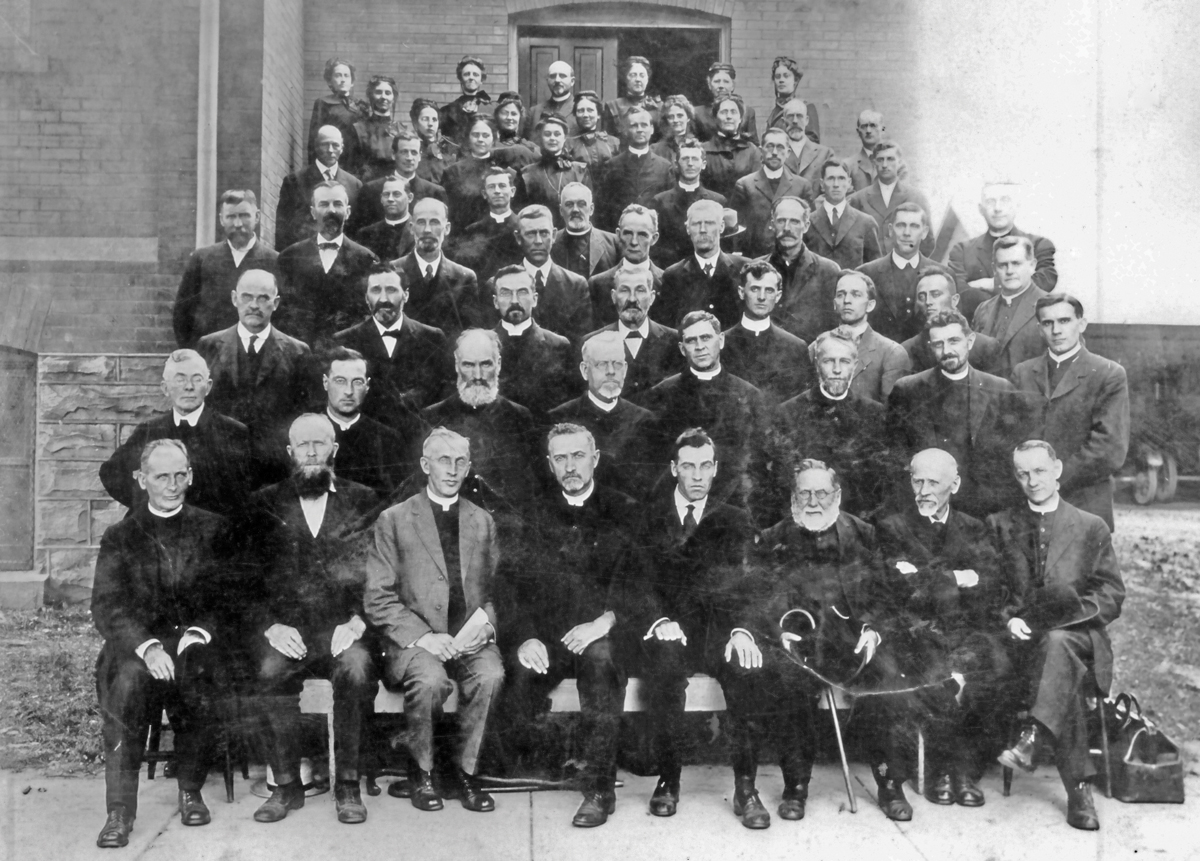

Un “tabernáculo de la zarza ardiente” armado para reuniones de evangelización de los Hermanos en Cristo, en Leedy, Oklahoma, en 1919. Los Hermanos en Cristo representan una comunidad anabautista moldeada por numerosos movimientos de renovación espiritual. Foto gentileza de la Biblioteca y Archivos Históricos de los Hermanos en Cristo

Un “tabernáculo de la zarza ardiente” armado para reuniones de evangelización de los Hermanos en Cristo, en Leedy, Oklahoma, en 1919. Los Hermanos en Cristo representan una comunidad anabautista moldeada por numerosos movimientos de renovación espiritual. Foto gentileza de la Biblioteca y Archivos Históricos de los Hermanos en Cristo