-

Une Église pas comme les autres

Le Lien a rencontré Michel Monette, pasteur affilié depuis 2012 au Mennonite Church Eastern Canada (MCEC). Avec son épouse Lyne Renaud, il a eu à cœur de former une communauté de croyants dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal. Ancien secteur ouvrier francophone de la ville, ce quartier demeure une zone particulièrement touchée par la pauvreté…

-

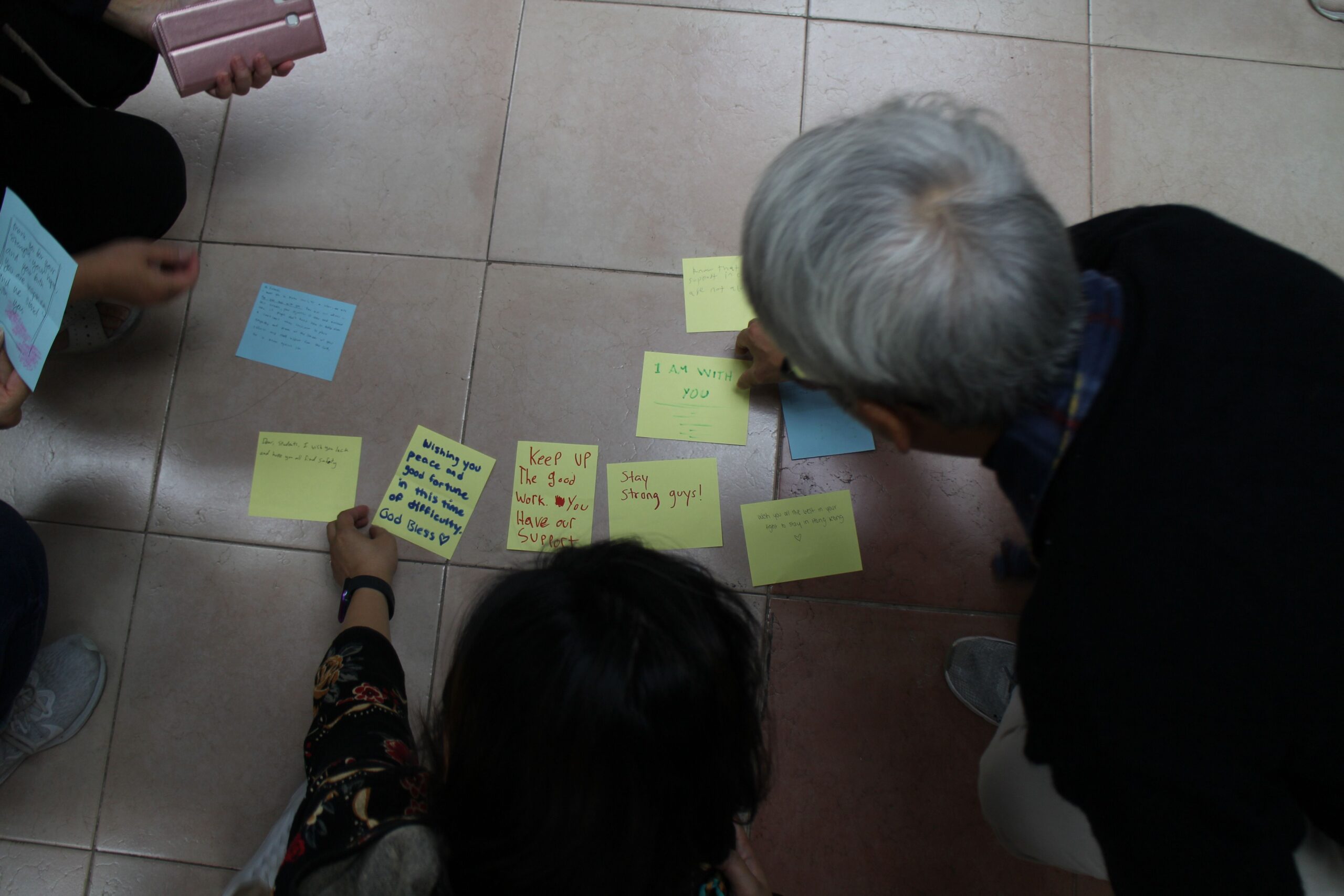

Solidarity with a Mennonite church at a crossroad

From 1–8 December 2019, a joint delegation from Mennonite World Conference’s Peace Commission and Deacons Commission visited three Mennonite churches in Hong Kong, other denominations and also some educational institutions to offer solidarity and to respond to the request for further perspectives on Anabaptist peacemaking. The delegation members included Peace Commission Chair and Coffee for Peace founder Joji Pantoja,…

-

In memory of Michel Kempf

Michel Kempf est décédé le 27 juillet 2017 à 56 ans, après s’être battu vaillamment contre la leucémie. Dès son plus jeune âge, il s’engage au service de la jeunesse, tant au niveau professionnel que spirituel. Dans les années 1980, il est l’une des chevilles ouvrières du groupe de jeunes qui donne naissance à l’Église…