Alfred Neufeld, presidente de la Comisión de Fe y Vida del CMM, reflexiona sobre el estado de la comunidad de fe menonita mundial

Actualmente, Alfred Neufeld, teólogo, historiador y lúcido filósofo, emprende dos ejes de estudio: los “Procedimientos” de anteriores Asambleas del Congreso Mundial Menonita y redes sociales.

Neufeld, de Asunción, Paraguay, rector de la Universidad Evangélica del Paraguay, goza de un año sabático en Regensburg, Alemania.

Se dedica a la lectura de los “grandes libros de Procedimientos”, elaborados después de las primeras diez Asambleas del Congreso Mundial Menonita (CMM) – realizadas entre 1925 y 1978 – a fin de identificar los temas más importantes relacionados con dichos eventos.

Además, es un gran lector de las redes sociales, especialmente de los planteamientos teológicos de “predicadores neocalvinistas” (así denominados por Neufeld), a quienes, según ha observado, muchos jóvenes menonitas siguen en la actualidad.

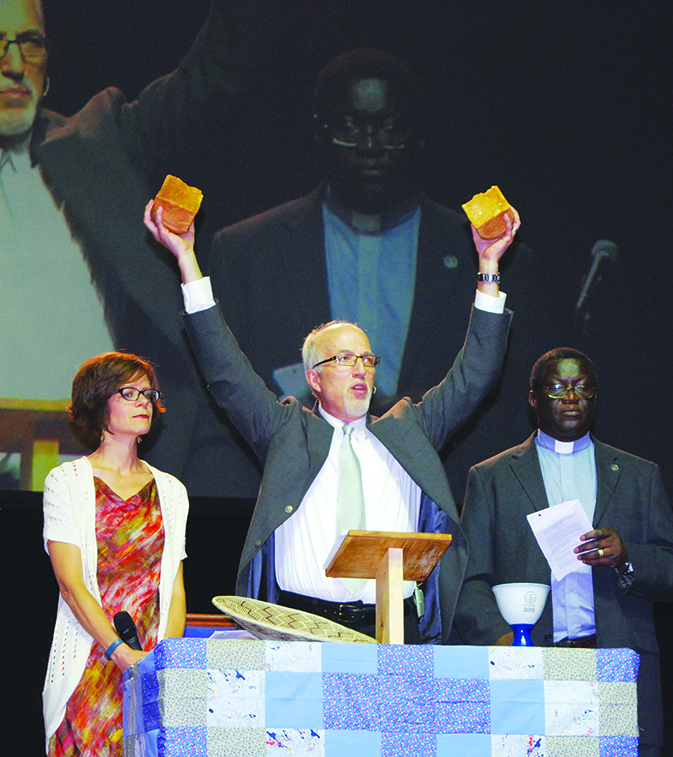

Neufeld, que preside la Comisión de Fe y Vida del CMM, se dirigió recientemente al Concilio General del CMM en Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU., como parte de la 16ª Asamblea PA 2015. Se refirió al tema, “Cómo abordamos conflictos en el pasado”. Le parece que es de gran interés para los menonitas de muchos lugares que se preguntan si la división y fragmentación seguirán conformando su futuro.

“A medida que estudio la historia de nuestra fraternidad anabautista, y admiro la vida de las madres y los padres fundadores del Congreso Mundial Menonita, he descubierto una gran sabiduría en su manera de abordar los conflictos y mantener a la familia unida”, comentó Neufeld.

Si bien ninguno de los principales conflictos o tensiones históricos ha desaparecido del todo, Neufeld dijo: “Estoy esperanzado. La familia mundial hoy en día quizá esté más unida que nunca, aunque el desafío de avanzar con cien culturas menonitas es mucho mayor de lo que era con un grupo bastante homogéneo hace noventa años”.

Luchas actuales en la familia mundial

Y, sin embargo, Neufeld señaló que hay motivos para mantenernos atentos y solidarios unos con otros en nuestra hermandad mundial. “A continuación figuran aspectos inquietantes que requieren nuestra atención:

“Las nuevas acciones de crueldad del terrorismo islámico constituyen una prueba decisiva de la calidad de las convicciones menonitas de paz basadas en el evangelio.

“¿Quiénes deberían ser nuestros líderes y quiénes determinarán nuestra teología?”

“En Paraguay, Alemania y partes de Canadá (los lugares del mundo que mejor conozco), el 60 por ciento de nuestros jóvenes se inspiran teológicamente en varios neocalvinistas norteamericanos que tienen una fuerte presencia en las redes sociales.”

“Estos jóvenes bien motivados no buscan algo mediocre de derecha, sino sabiduría bíblica lisa y llana. Pero escuchan las voces de quienes se oponen firmemente al liderazgo de la mujer y que sostienen que la ética espiritual de la no resistencia es un modo de vida en el que se hacen concesiones.”

“No sólo considero que esto confunde muchísimo a los jóvenes, sino que también podría menoscabar a nuestras pastoras en los países que no tengan mucho apoyo institucional.”

“Estas amenazas a los elementos constitutivos de nuestra identidad anabautista exigen una atención muy sabia y estratégica.”

“¿Qué prioridades definen adónde va nuestro dinero?

“Algunos quisieran que todas nuestras donaciones fueran a la misión y fundación de iglesias.”

“¿Las iglesias deberían aceptar dinero del gobierno para realizar su obra? Si así fuera, ¿cuánto?, o ¿qué porcentaje del total para proyectos específicos?”

“Aquellos que tienen interés en la misión a veces preguntan si es apropiado que las organizaciones y redes de servicio o nuestras escuelas acepten este dinero ‘fácil’ cuando las misiones no reciben ese tipo de financiamiento.”

“Como iglesia, renunciamos al auspicio del Estado hace quinientos años. Esto era central para el anabautismo. ¿Cómo lo abordamos actualmente?”

“Mi lectura de los Procedimientos de las primeras reuniones del CMM, me recuerda que constituyen una agenda similar a la del período de los nazis, que ofrecieron ayuda para sacar a menonitas de Rusia.”

Claramente, en estas primeras reuniones “mundiales” de los menonitas se expresaban con cierta honestidad las problemáticas que les aquejaban.

Motivos esperanzadores del pasado

Entonces, ¿por qué Neufeld cree que en la familia menonita mundial ha crecido el número de miembros, la fortaleza y el apoyo mutuo?

“Definitivamente mediante la gracia de Dios, el señorío de Jesús y el milagroso efecto cohesivo del Espíritu Santo presente en todas nuestras iglesias.”

Y, agrega, podría haber al menos tres secretos más:

- “Durante todo el trayecto, Dios nos dio líderes talentosos e integradores.

- “Las misiones, y el crecimiento de iglesias nuevas en el Sur del mundo.

- “La hermandad centrada en Cristo ha ayudado a enfocarnos en nuestros principios fundamentales comunes, a fin de fortalecer nuestras convicciones compartidas, y ser amables y pacientes los unos con los otros.”

Algunos consejos para las iglesias del Sur del mundo

Este teólogo/historiador/filósofo del Sur del mundo brinda algunas sugerencias para sus hermanas y hermanos del Sur del mundo, respecto a su rol y lugar en la familia mundial de fe:

- “Las iglesias del Norte del mundo necesitan nuestro apoyo y comprensión, pero no nuestra arrogancia.

- “Éste no es el momento para que las iglesias del Sur del mundo hagan observaciones negativas a las del Norte.

- “La misión es un camino de doble vía: nuestras iglesias más antiguas ahora se encuentran del lado receptor, lo que fueron nuestras iglesias del Sur del mundo durante cien años. Seamos atentos y humildes.”

Observaciones de Neufeld sobre la estructura y conducta menonitas

- “Quizá sea uno de los milagros contemporáneos de la gracia de Dios que nuestra comunidad mundial y pluralista haya encontrado la manera de mantenerse unida por tanto tiempo. Nuestra teología y nuestra estructura no ayudan. No tenemos una sede mundial de autoridad eclesiástica, ya que cada iglesia nacional es autónoma. No tenemos una Confesión de Fe histórica o contemporánea unificada.”

- “Hubo una época en el pasado cuando la gente mayor y los ‘ancianos’ tenían gran autoridad y se les consideraba portadores de la identidad. Hoy en día, somos todos conscientes de que si no podemos expresar nuestra teología e identidad de manera relevante para la nueva generación digitalizada, no habrá futuro para el Congreso Mundial Menonita.” Ni para sus iglesias miembro.

- “Cuando finalizó la persecución y marginalización, los menonitas se identificaron claramente con la cultura nacional circundante. La separación del mundo se convierte inmediatamente en un tema complicado.”

Neufeld señala conflictos del pasado

Neufeld señala cuatro problemáticas importantes, cada una de las cuales podría haber destruido al pueblo anabautista en múltiples ocasiones en los últimos noventa años, a partir de la primera Asamblea del CMM en 1925:

- La lucha por ser, ya sea una iglesia étnica o una iglesia misional.

- La guerra y la paz.

- La generación emergente frente a la generación saliente.

- El avivamiento del pietismo frente al liberalismo iluminado.

Phyllis Pellman Good, escritora y redactora del Congreso Mundial Menonita.

Dos mujeres menonitas conversan entre ellas; una es oriunda de América del Norte y la otra de Indonesia. Para la comunidad anabautista, el CMM es el ámbito donde es posible este intercambio intercultural. Foto: Merle Good

Dos mujeres menonitas conversan entre ellas; una es oriunda de América del Norte y la otra de Indonesia. Para la comunidad anabautista, el CMM es el ámbito donde es posible este intercambio intercultural. Foto: Merle Good