-

Si le quarantenaire de l’Église mennonite du Burkina m’était conté…

L’Église Évangélique Mennonite du Burkina Faso (EEMBF) a soufflé ses 40 bougies les 23, 24 et 25 novembre 2018 à Orodara, dans la province du Kénédougou. Récit haut en couleur ! Cette célébration est intervenue dans un contexte sécuritaire difficile pour le Burkina Faso. Un appel à la prière avait été lancé à toutes les églises.…

-

Première consécration pastorale chez les Samoghos

L’Eglise de Samoghohiri au Burkina Faso a vécu la joie de la consécration de Fabé Traoré et de Kari Traoré au ministère pastoral. Le 1er mai 2016, deux pasteurs ont été consacrés à Samoghohiri, dans la province du Kénédougou dont le chef-lieu est Orodara. Cela fait plus d’un quart de siècle que des missionnaires mennonites…

-

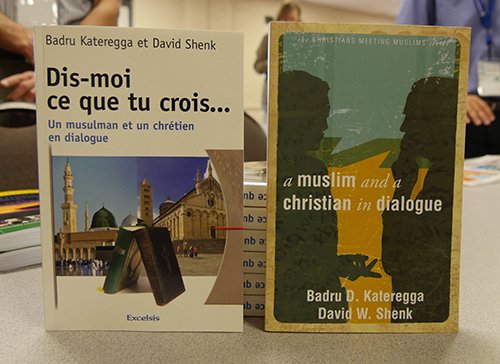

Vers une formation théologique anabaptiste en ligne

Le comité de pilotage du projet de formation théologique anabaptiste en ligne s’est rencontré à Abidjan, Côte D’Ivoire, les 14–15 septembre 2018. Le point sur l’état d’avancement du projet. Ce programme a pour but de développer et de mettre à disposition des formations en ligne liées à la théologie anabaptiste, et particulièrement aux thèmes de…

-

Les mennonites français et leur appartenance protestante et évangélique…

Depuis une quinzaine d’années, les mennonites de France réfléchissent à adhérer à une entité fédérative ou inter-dénominationnelle. Le processus est à l’arrêt actuellement. Explications. Comment les mennonites français peuvent-ils se situer dans l’ensemble du protestantisme français ? Nous sommes une petite minorité au sein de la minorité protestante française, elle-même composée de familles nombreuses. Ces familles…

-

Intercesseur au Palais fédéral

Depuis 2013, Ernest Geiser est intercesseur au Palais fédéral à Berne. Que regroupe cette fonction. Il a répondu aux questions de PERSPECTIVE. En quoi consiste le travail d’un intercesseur fédéral ? Je suis à Berne durant les quatre sessions du Parlement de trois semaines chacune, soit douze semaines par année. L’intention est de cultiver «…

-

SOS pour Haïti

Savez-vous qu’il y a davantage de mennonites en Haïti qu’en France ? Le Réseau mennonite francophone (RMF) est en contact avec un groupe d’églises en Haïti. Interview pour faire connaissance après le passage de l’ouragan Matthew à la fin du mois de septembre 2016 RMF : Haïti a connu une nouvelle catastrophe naturelle, l’ouragan Matthew.…

-

A quelles conditions ‘tre baptisé ?

Comment répond-on à cette question, selon que l’on vit dans le Nord ou le Sud du globe ? Points de vue suisse et congolais. Point de vue Suisse Dans la vie communautaire des mennonites suisses romands ou francophones, certaines questions se posent par rapport au baptême. Elles sont révélatrices des changements intervenus au sein des…

-

Virée historique en Europe mennonite, novembre 2015

Collaboration de Zacharie Leclair, Muriel et Claude Queval, Richard Lougheed et Danielle Lajeunesse L’idée avait germé à Montréal, autour d’une table lors d’un repas pris en compagnie de Neal Blough, directeur du Centre mennonite de Paris et l’un des initiateurs du Réseau mennonite francophone mondial (Rfm), de Marc Paré, directeur du Centre mennonite de Montréal,…

-

Des francophones se rencontrent à Harrisburg

Le 23 juillet, plus de 50 francophones de 12 pays différents se sont retrouvés sous la présidence de Max Wiedmer dans une salle perdue au fond d’un dédale de couloirs du Farm Show Complex de Harrisburg, en Pennsylvanie. Si perdue qu’une trentaine de personnes ne l’ont jamais trouvée… Échos de cette réunion du Réseau mennonite…

-

Historique du réseau francophone; un peu d’histoire

L’Église mennonite du Congo est l’une de celles qui croissent le plus rapidement dans le monde ; elle a été essentiellement implantée par des missionnaires mennonites anglophones d’Amérique du Nord. Bien que située dans la francophonie au sens large, ses ressources proviennent essentiellement du monde anglophone. Pendant les rencontres de la Conférence Mennonite Mondiale (CMM) en…