Ce qui suit est un bref résumé montrant le lien entre l’évolution historique, le profil et les tendances des communautés anabaptistes multiethniques et des églises mennonites latino-américaines faisant partie de la CMM. Il présente les difficultés rencontrées par les mennonites dans leur travail missionnaire, leur ministère et leur témoignage pour la paix et la justice à la suite de Jésus, dans un continent multiethnique.

1. Caractère multiethnique des communautés et des églises anabaptistes mennonites

Argentine. En 1917, le Mennonite Board of Missions and Charities d’Elkhart, Indiana, envoya les missionnaires Josèphe W. et Emma Shank, et Tobias K. et Mae Hershey en Argentine. Ils implantèrent la première église mennonite en Amérique latine dans la ville de Pehuajó en 1919. Ce travail missionnaire permit l’implantation d’églises parmi les Tobas en 1943.

Mexique. Depuis les premières décennies du siècle passé, la présence mennonite au Mexique a été ethnique en raison de la migration : un exemple est la Old Colony Mennonites, originaire de Russie – après être passée par le Manitoba et le Saskatchewan (Canada). Fondée par environ 6 000 personnes, cette colonie s’installa à San Antonio de los Arenales, de 1922 à 1926.

Paraguay. 1 763 colons mennonites du Canada émigrèrent au Paraguay entre 1926 et 1927, et établirent la colonie Menno. La colonie Fernheim, également située dans le Chaco paraguayen, était composée de 2 000 migrants en provenance de Molotschna (Russie – 1930-32), de la région de l’Amour, une région proche de Harbin (Chine – 1932), et d’un petit groupe de Pologne. La troisième colonie, Friesland, a été fondée en 1937 en raison d’un démantèlement de la Colonie Fernheim, et s’est installée dans l’est du Paraguay. C’est cette colonie qui a commencé le travail missionnaire parmi les Enhelt en 1937, avec une nouvelle église mennonite indigène à Yalve Sanga (Lago Armadillo).

Il faut considérer l’histoire mennonite anabaptiste en Amérique latine comme la rencontre entre des frères et sœurs évangéliques envoyés par les sociétés missionnaires nord-américaines, et la population latine et indigène de ce continent. D’autre part, les colons mennonites (avec de nombreuses coutumes ethniques et culturelles héritées de l’Europe du XVIe siècle) se sont installés sur les terres d’indigènes, de métis et de descendants d’africains. La rencontre entre ces peuples de cultures si diverses a eu lieu dans des contextes historiques et des pays très différents. Leurs relations se sont développées par l’entraide, avec des tensions culturelles, ethniques et sociales. Les églises qui en sont nées font aujourd’hui partie de la Conférence Mennonite Mondiale.

Dans les paroisses mennonites anabaptistes, les conversations comme les prières se font en anglais, français, allemand, espagnol, portugais, créole-anglais, créole-français, mais aussi en qom, guaraní, bribri, enlhet, cabécar, kekchí, tupí, garifuna, quechua, emberá-wounaán et bien d’autres langues autochtones. La dynamique de l’interaction entre les différentes cultures dans la formation des églises et des communautés religieuses a été stimulée dès le début par diverses organisations mennonites, le Comité Central Mennonite, des organisations orientées vers l’éducation, des séminaires et des universités mennonites (en grande partie des États-Unis et du Canada, mais aussi d’Europe). Elles ont apporté une contribution significative à la pratique du discipulat de Jésus. Tout au long de cette histoire de constantes migrations, il y a eu des tensions entre ceux qui privilégient la croissance des communautés et la construction des églises – sans remettre en cause les structures sociales de leur époque – et ceux qui mettent l’accent sur l’engagement pour la paix et la justice comme une priorité de l’Évangile. Ces migrations de groupes mennonites d’origine allemande et de peuples autochtones (migrations internes et externes) ont conduit à l’émergence des communautés et des églises anabaptistes.

En ce qui concerne le début de ce mouvement en Amérique latine, la présence des églises et des communautés anabaptistes mennonites dans presque tous les pays est caractéristique des dernières décennies (1980–2015). Selon les dernières statistiques fournies par la CMM en comparaison à ceux de 2009, les pays qui affichent la plus forte croissance se trouvent à Cuba (150%), en Haïti (70%) et en Bolivie (80%). Le profil commun des communautés mennonites marquées par la rencontre interculturelle et une même conception du ministère et de l’évangélisation, est lié à leur passé.

Cuba. Dans les années 1950, les Frères en Christ sont venus à La Havane pour faire de l’évangélisation, avec des Quakers et des Nazaréens, à Cuatro Caminos. En 1954, le Mennonite Board of Missions and Charities de Franconia (États-Unis) a envoyé le missionnaire Henry Paul Yoder et sa famille implanter une église dans la ville de Rancho Veloz, province de Las Villas. La révolution dirigée par Fidel Castro contre la dictature de Fulgencio Batista en 1959 a provoqué l’exode des missionnaires nord-américains, qui ont quitté l’île dans les années suivantes. Pendant la période révolutionnaire, Juana M. García a joué un rôle essentiel dans la survie de l’église Frères en Christ commencée dans la ville de Cuatro Caminos, à La Havane. Le 19 août, 2008, les mennonites de Cuba commencèrent un nouveau travail missionnaire. Auparavant, le pasteur Alexander Reyna Tamayo, avec sa famille, a été pasteur de l’Iglesia Evangélica Misionera. En 2004, il rencontra Janet Brenneman (États-Unis) et Jack Suderman (Canadian Mennonite Church), qui donnaient des cours sur la tradition anabaptiste à la Iglesia Evangélica Libre. En accord avec la Iglesia Evangélica Misionera, Alexander Reyna contacta la Canadian Mennonite Church et forma un nouveau groupe organisé en petites cellules de maisons dans les provinces de Santiago de Cuba, Olguín, Granma, Villa Clara et Cienfuegos. Ê Cuba, cette formidable croissance, en particulier dans la dernière décennie, reflète la nouvelle situation politique sur l’île (qui a récemment renoué des relations diplomatiques avec les États-Unis) et la nouvelle ouverture religieuse.

Haïti. Haïti est le pays le plus pauvre d’Amérique latine ; sa population est originaire d’Afrique. Elle a subi des crises politiques et économiques ainsi qu’un tremblement de terre dévastateur le 12 janvier 2010. Haïti est un autre exemple qui soulève la question du profil des églises anabaptistes et de leur conception du service, tel qu’il leur a été enseigné par les organisations et les sociétés missionnaires anabaptistes.

Concernant Cuba et Haïti, il faudrait procéder à une étude détaillée afin d’expliquer leur rapide croissance numérique ainsi que le profil culturel actuel de la vie et de la mission des membres des communautés.

Bolivie. C’e pays a connu la plus grande migration de mennonites conservateurs d’origine allemande en Amérique latine au cours des deux dernières décennies. De 1980 à 2007, 53 nouvelles colonies ont été établies dans les provinces de Pando, de Beni et de Santa Cruz. Ces colonies sont issues de la division interne de nombreuses autres colonies mennonites de Bolivie et d’autres pays comme le Belize, le Paraguay, le Mexique, l’Argentine et le Canada. En 2007, ces nouvelles colonies avaient une population totale de 30 618 personnes (adultes et enfants).

La situation de ces pays d’Amérique latine nous permet de conclure qu’apparemment la réforme agraire n’est pas encore parvenue à améliorer la situation des groupes les plus défavorisés, tels que les peuples autochtones ou d’origine africaine.

Nos questions concernent : a) la relation entre les colonies mennonites et la population indigène environnante ; b) le rôle des sociétés missionnaires et l’implantation d’églises désirant suivre Jésus en prenant en considération leurs propres racines culturelles et ethniques. Compte tenu de la compréhension et/ou des malentendus entre ces diverses communautés, les défis que présente l’Évangile sont tout aussi forts qu’au temps des premières migrations ethniques des mennonites en Amérique latine.

2. Statistiques concernant les mennonites en Amérique latine

I. Région mésoaméricaine :

| Pays |

Nombre de membres |

| Mexique |

33 881 |

| Guatemala |

9 496 |

| Honduras |

21 175 |

| Salvador |

909 |

| Nicaragua |

11 501 |

| Costa Rica |

3 869 |

| Panama |

820 |

II. Région des Caraïbes

| Pays |

Nombre de membres |

| Bahamas |

25 |

| Cuba |

8 664 |

| Jamaïque |

733 |

| Haïti |

5 566 |

| République dominicaine |

5 780 |

| Porto Rico |

798 |

| Belize |

5 405 |

| Grenade |

8 |

| Trinidad & Tobago |

300 |

III. Région Amérique du Sud

| Pays |

Nombre de membres |

| Venezuela |

596 |

| Colombie |

3 664 |

| Équateur |

1 340 |

| Pérou |

1 524 |

| Brésil |

14 748 |

| Bolivie |

26 661 |

| Chili |

1 452 |

| Paraguay |

34 574 |

| Uruguay |

1 464 |

| Argentine |

4 974 |

TOTAL : 199 912

Les statistiques de Conférence Mennonite Mondiale, membres, une Communauté d’Églises anabaptistes, membres, juin 2015.

3. Difficultés pastorales à la lumière de la réalité multiethnique de l’Amérique latine

Ces brèves réflexions nous amènent à identifier les difficultés pastorales suivantes à la lumière de la réalité multiethnique de l’Amérique latine.

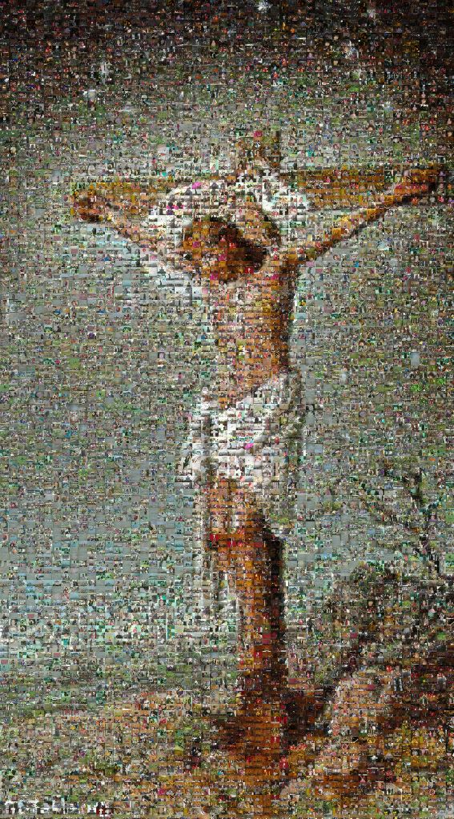

Renouveau spirituel. L’expérience du Saint Esprit, comme celle de nos ancêtres au XVIe siècle, devrait nous donner la capacité de recréer notre identité anabaptiste. Elle devrait nous conduire à adopter un point de vue critique sur l’État, une théologie et une pratique pastorale en faveur des pauvres, une herméneutique biblique contextuelle de la non-violence, un engagement pour la paix et la justice, une grande tolérance quant aux diverses manières de comprendre le mystère profond de Dieu dans la multiethnicité des églises et des communautés anabaptistes, et dans la société plus large.

Mouvement des théologiennes d’Amérique latine. La réunion des théologiennes africaines en 2003 lors du Rassemblement de la CMM à Bulawayo (Zimbabwe), a constitué un défi pour les femmes d’Amérique latine. De cette rencontre est né le ‚ÄòMouvement des théologiennes d’Amérique latine’, qui s’est réuni plusieurs fois en Amérique latine avec le soutien du projet ‚ÄòDons en Commun’ de la CMM.

Lors du Rassemblement de la CMM en juillet 2009 à Asunción (Paraguay), 120 femmes mennonites d’Amérique latine se sont réunies pour réfléchir sur le thème ‚ÄòLe message libérateur de Jésus pour les femmes d’aujourd’hui’. En 2015, pendant le Rassemblement en Pennsylvanie (États-Unis), le ‚ÄòMouvement des théologiennes d’Amérique latine’ s’est réuni avec des théologiennes du monde entier pour développer un réseau mondial. L’un des principaux défis auquel est confronté ce mouvement est d’intégrer les femmes dans le leadership, de manière à représenter le caractère multiethnique des mennonites latino-américains. Sur la base de cette grande diversité de peuples et de cultures, nos familles, nos églises et nos organisations seront en mesure de témoigner de manière remarquable dans la société et au cœur de la CMM elle-même.

Témoignage pour la paix. Le témoignage de ceux qui travaillent pour la paix, même au péril de leur vie, nous rappelle les paroles de Jésus : Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu (Mt 5:9). Les témoignages d’organisations mennonites tels que Justapaz en Colombie et le Comité Central Mennonite pendant la révolution en Amérique centrale dans les années 1970 et 1980, nous rappellent qu’il nous est possible de contribuer à la paix. Mais cela nous amène à réfléchir à la manière dont nous pourrions témoigner dans le contexte nouveau de l’Amérique latine, avec la croissance de sa population et la disparition des cultures et des peuples ancestraux, sans compter le racisme, la xénophobie, le chômage des jeunes, la pollution de l’environnement, et les nouvelles formes d’oppression et de violence qui détruisent les peuples et la vie sur notre planète.

Modèles pastoraux. Il est nécessaire de procéder à une analyse plus détaillée de ce qu’est le témoignage anabaptiste mennonite en Amérique latine. Dans les années 1970, une méthode a été mise au point pour guider le travail pastoral dans de nombreuses communautés. Elle a comme point de départ les mots voir, juger et agir. En d’autres termes, avec l’aide des sciences sociales, il s’agit d’analyser ce qui se passe aujourd’hui chez les peuples latino-américains, de l’évaluer à la lumière de la Parole de Dieu pour suivre Jésus, et enfin d’y répondre par des ministères concrets. Peut-être est-il temps de reconnaître que cette méthode nous invite une fois de plus à revoir nos responsabilités pastorales, non seulement par l’analyse d’une situation d’injustice sur le plan macro-économique et social, mais aussi sur la base des besoins d’un ministère qui soit à l’écoute des nouvelles expressions de la famille, des cris des nouveaux groupes marginalisés de notre société, dont les peuples indigènes, les descendants des Africains et les métis pauvres.

L’expression afro-caribéenne. Les Caraïbes sont la région de l’Amérique latine qui a eu le plus de difficultés à s’organiser en raison de son histoire, de sa complexité politique et de sa grande diversité de langues. Lors du Rassemblement de la CMM à Asunción (Paraguay), dans le caucus Amérique latine, les représentants des Caraïbes ont exprimé leur besoin d’être également organisés en tant que région. Le soutien des réflexions théologiques, sociales et pastorales des églises anabaptistes et des communautés des Caraïbes devrait être une priorité pour la CMM. Les églises des Caraïbes de descendants africains sont une richesse considérable dans l’aspect multiethnique de la CMM ; elles permettront de renforcer le dialogue entre ces sœurs et frères, les églises afro-brésiliennes et les églises mennonites d’Afrique.

Grande diversité ethnique et culturelle. Malgré leur pauvreté économique, les communautés mennonites des peuples indigènes et des personnes d’origine africaine sur l’ensemble du continent, partagent avec nous leur patrimoine historique, culturel et spirituel. Par leurs histoires et leurs mythes venant du plus profond de la forêt tropicale, des mers, des rivières, des rochers et des pampas, elles nous demandent de protéger et de prendre soin de la Terre-Mère. Leurs visions et leurs rêves nous aident à percevoir la confusion créée par les systèmes économiques qui protègent les intérêts économiques des multinationales ou ‚Äòfavorisent le développement’ au détriment de la diversité culturelle.

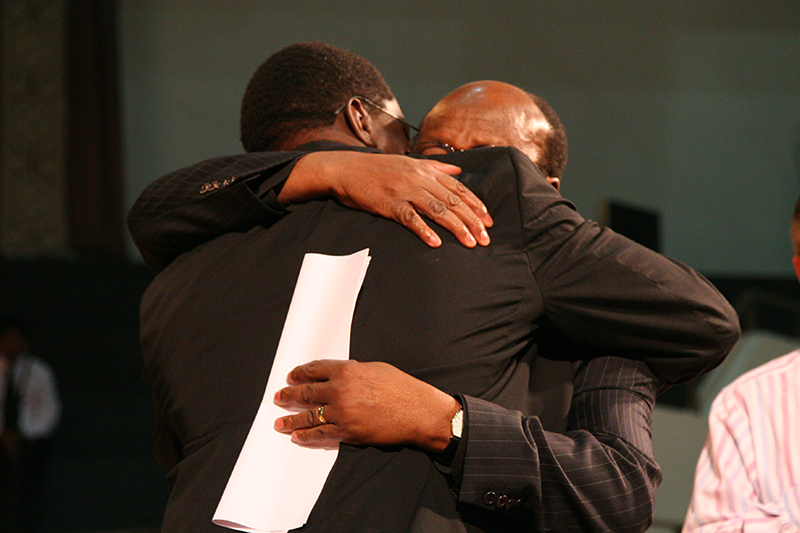

La visite des frères et sœurs de peuples indigènes tels que les Métis et les Ojibwe (Amérique du Nord), les Quechuas (Pérou), les Kekchíes (Guatemala), les Emberá et les Wounaán (Panama) sur les terres des peuples indigènes du Chaco paraguayen lors du Rassemblement de la CMM au Paraguay (2009), est un magnifique signe d’unité et de fraternité dans la diversité. Gr√¢ce à ce désir d’apprendre et de mettre ses dons au service les uns des autres, cette grande diversité ethnique de mennonites d’Amérique latine peut nourrir la communauté anabaptiste : ‚ÄòNous savons, en effet, que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création : nous qui avons déjà l’Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale.’ (Ro 8:22–23).

‚ÄîJaime Prieto (Costa Rica) et sa femme Silvia de Lima (Brésil) sont les parents de Thomáz Satuyé. Jaime a un doctorat en théologie de l’Université de Hambourg (Allemagne – 1992). Il est membre de l’Église mennonite du Costa Rica depuis 1971, qui fait maintenant partie de l’Asociación de Iglesias Evangélicas mennonitas de Costa Rica (membre de la CMM). Il est l’auteur de Mission et Migrations, le volume sur l’Amérique latine du Projet d’Histoire Mennonite Mondiale, publié par la CMM.

Cet article est paru pour la première fois dans le numéro d’avril 2016 de Courier/Correo/Courrier