KyongJung Kim, représentant régional de la CMM, rend visite aux églises anabaptistes/mennonites du Japon, 1-18 juillet 2016

Ce fut un grand privilège, entant que représentant régional de la Conférence Mennonite Mondiale (CMM), de pouvoir rendre visite aux églises membres du Nord-Est de l’Asie. Alors que je prévoyais d’aller au Japon, je priais pour que cela se fasse si telle était le désir de Dieu. En peu de temps, les églises japonaises ouvrèrent leurs portes une à une. (Au Japon, il y a 73 assemblées et 2801 membres).

Le but de ma visite était de présenter la CMM et sa relation avec les églises membres. Le thème général était « Nous avons besoin les uns des autres pour grandir ensemble dans le corps du Christ. »

Le 3 juillet de 2016, à Minami Mennonite à Miyazaki, j’ai remarqué que la fleur nationale coréenne figurait sur la première page du programme du culte ce dimanche là. La Corée a vécu une époque douloureuse avec la colonisation japonaise (1940-1945). C’était comme si notre relation avait été transformée en amitié dans le Seigneur.

Après le culte, la sœur du pasteur Syozo Satou m’a dit qu’elle avait été à l’assemblée de la CMM de Winnipeg (1990), et qu’ainsi elle se sentait faire partie de la famille de la CMM. Elle demanda pardon pour ce que ses ancêtres japonnais avaient fait aux Coréens durant la colonisation japonaise. J’ai apprécié son partage sincère et nous sommes passé d’un temps de culte à un temps de communion fraternelle.

Le 9 juillet, j’ai assisté à la conférence des leaders à Hokkaido où nous avons parlé de la CMM et de sa relation avec les églises membres. Tout au long de la réunion, j’ai pu voir un grand potentiel parmi les jeunes. Certains des jeunes adultes avaient participé à l’assemblée en Pennsylvanie l’année passée ; ils étaient très intéressés par les programmes d’échanges.

Le 10 juillet, j’ai assisté à un culte et à un moment de communion fraternelle à Bethel Mennonite, une petite église de maison dans le cente-ville de Sapporo. Au Japon, il semble que beaucoup d’églises sont trop petites pour soutenir financièrement leur pasteur. Les membres sont encouragés à participer à la vie d’église et au travail de l’assemblée autant que possible. (C’est pareil dans mon église à ChunCheon, en Corée du Sud.) Chacun a un ministère et fait ce qu’il peut en fonction de ses dons.

Il est bon que les leaders d’église (ou les membres actifs) rendent visite à d’autres églises pour partager des histoires et se donner des idées les uns aux autres. La vie d’une assemblée locale devrait être partagée avec d’autres autant que possible pour fortifier nos églises et les encourager à grandir ensemble. Les relations d’église à église nous aideraient aussi à trouver de meilleures ressources pour nos générations futures.

Du 11 au 13 juillet, je me suis rendu à Osaka où il y a de nombreuses églises Frères Mennonite et un séminaire. Les Frères Mennonites du Japon sont le plus grand groupe anabaptiste au Japon (63 pour cent), mais ils ne sont pas membres de la CMM. Un pasteur me demanda quelle était la situation para rapport à l’objection de conscience au service militaire dans les églises coréennes. J’ai répondu que tous dans mon église n’étaient pas d’accord avec la posture de paix de l’église. Nous avons des faiblesses tout autant que nous avons des forces. C’est pour cela que nous avons besoin les uns des autres. J’ai encouragé les églises frères mennonite à interagir avec les autres groupes anabaptistes/mennonites du Japon d’abord et de construire des liens avec d’autres ensuite.

Du 14 au 17 juillet, j’ai rencontré des frères et des sœurs dans la région de Tokyo. Comme dans d’autres conférences, ils étaient très ouverts à tisser des liens avec d’autres églises.

Qu’est ce qui rendrait le tissage de ces liens possible ? Nous avons parlé d’un certain nombre de choses, entre autres de YAMEN, un programme commun du Comité Central Mennonite et de la CMM. J’étais content qu’ils soient disposés à considérer cette possibilité. Recevoir et envoyer des bénévoles c’est l’occasion d’apprendre et de croître au travers du partage d’expériences de vie et la possibilité de s’impliquer dans l’œuvre du corps du Christ au sens large.

Comme d’autres églises dans le monde, les églises japonaises font face à de nombreuses difficultés. C’est notre devoir et notre responsabilité de marcher avec Dieu, non pas tout seul, mais ensemble, avec nos frères et sœurs partout dans le monde.

Sur le chemin du retour, je méditais sur ce que j’avais appris ; l’essentiel c’est la relation en Christ. Merci Seigneur de renouveler nos relations au travers du Christ !

—KyongJung Kim, Représentant regional, Asie du Nord-Est, Conférence Mennonite Mondiale

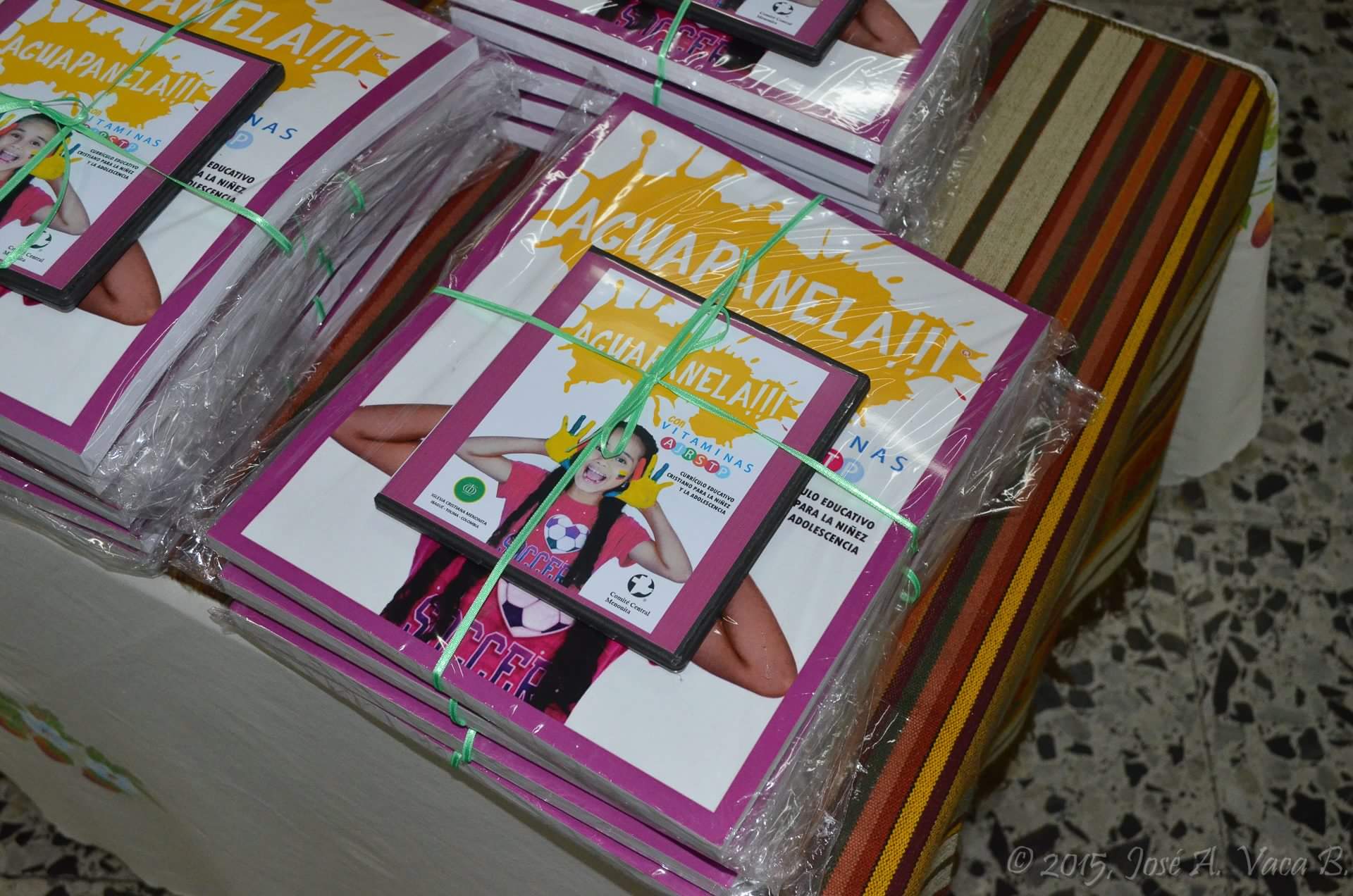

Pour en savoir plus sur Aguapanela en espagnol, ecris-nous à

Pour en savoir plus sur Aguapanela en espagnol, ecris-nous à