En Europe, l’avenir peut sembler un peu sombre. La crise économique, le manque de vision politique et la situation religieuse laissent peu de place à l’espoir. La sécularisation semble avoir prévalu dans les églises, et certains anticipent un avenir où l’islam serait la religion majoritaire en Europe. Parler de l’avenir de l’interprétation biblique peut sembler illusoire.

On pourrait penser que tout a déjà été dit sur les différentes manières dont on peut interpréter l’Écriture. En outre, la sécularisation tend à considérer la Bible comme négligeable, utile uniquement pour connaître des pratiques religieuses dépassées.

Ce déclin de l’autorité de l’Écriture n’est pas seulement le fruit de la sécularisation. La dynamique de l’interprétation biblique traditionnelle a contribué à ce processus. Dans la perspective catholique classique, le texte biblique est la base de la construction du dogme par les autorités de l’Église. Au cours des siècles, de nouvelles connaissances ont été ajoutées et elles ont fait autorité à côté du texte original.

Dans la perspective protestante libérale, le texte biblique ne fait pas autorité, mais il est soumis à la critique historique. Ce sont les constructions culturelles et théoriques qui jugent le texte qui font autorité. Au fil du temps, la pertinence contemporaine déplace le texte [de sa position d’autorité] et, par là même, l’invalide.

Dans ce contexte, la solution ‘fondamentaliste’ n’offre pas beaucoup d’espoir pour l’avenir. Elle semble exiger un type de sacrifice intellectuel, où les ‘vrais’ croyants doivent rompre avec les connaissances scientifiques. L’alternative fondamentaliste ignore son propre processus d’interprétation biblique. Elle confond la conception de la rédemption d’Anselme, la notion arminienne de la grâce, l’opposition à Darwin du XIXe siècle, ou les spéculations modernes concernant le millénium avec des doctrines qui ont toujours existé dans l’Écriture, indépendamment du contexte dans lequel elles ont été conçues.

Bien sûr, certaines personnes préfèrent les interprétations proposées par les autorités religieuses plutôt que d’exercer leur responsabilité dans le processus d’interprétation. D’autres, désillusionnés par les abus religieux, rejettent l’autoritarisme, se réconcilient avec la culture dominante, mieux considérée que l’Écriture. Et, il y aura toujours un courant [une ‘niche’] fondamentaliste, car la nature humaine tend à confondre les doctrines humaines temporaires avec ce qu’on voudrait que le texte biblique dise une fois pour toutes.

Cependant, les ‘niches’ sont exactement cela : des trous creusés dans les murs ou les tombeaux. Ce ne sont pas des endroits où l’interprétation biblique peut ouvrir de nouveaux chemins pour l’avenir…

Où chercher conseil ? Je pense que certaines des manières dont, à l’origine, les anabaptistes abordaient l’Écriture pourraient constituer des méthodes méritant d’être explorées. Nous pouvons le faire comme si c’étaient de nouvelles méthodes, car bien que souvent recommandées, elles ont rarement été employées.

Autorité de la Parole

Il serait bon de nous souvenir que, pour les anabaptistes, l’autorité en matière d’interprétation n’est pas d’abord l’autorité ecclésiale ou celle d’un ‘pape en papier’, comme l’a dit Karl Barth. L’autorité vient de la Parole : la Parole faite chair, Jésus lui-même, le Messie. L’interprétation biblique ne présuppose pas une sorte d’acceptation aveugle, ni une acceptation purement culturelle ou pseudo-scientifique, mais l’autorité de certains textes. L’interprétation biblique présuppose une rencontre entre le croyant et son Seigneur, et la confession que ce Seigneur est Jésus.

Ceci révèle que le caractère premier de l’Écriture est relatif : l’Écriture est relative au Seigneur Jésus, et non le Seigneur relatif à l’Écriture.

C’est ce que disaient les premiers anabaptistes au XVIe siècle : l’Écriture est l’outre, pas le vin lui-même. Si l’Écriture n’est pas le vin, elle n’est pas un manuel doctrinal intemporel, et ne doit être remplacée par une autre doctrine intemporelle. Au contraire, toute doctrine exposée dans l’Écriture est en fait une référence au Seigneur, qui est la Parole par excellence, l’autorité qui confère à l’Écriture le caractère de Parole.

La référence de la Parole

La référence ou la relativité de l’Écriture concernant le Christ Jésus implique aussi un autre élément essentiel pour l’herméneutique de l’avenir : on peut l’appeler historico-pratique. La rencontre avec le Seigneur ressuscité et la reconnaissance de son autorité montrent que le rôle de l’Écriture est de nous permettre de suivre ce Seigneur. « Vous ne pouvez pas connaître le Seigneur si vous ne le suivez pas dans votre vie », disent les anabaptistes. Avant d’être un livre théologique, l’Écriture est un manuel d’instructions pour suivre le Seigneur. Il ne s’agit pas de nier les dimensions doctrinales ou de vision du monde, mais de reconnaître que ces dimensions sont toujours en relation avec Jésus. Et ceci est un processus pratique, situé historiquement, dans lequel prennent place toutes les interprétations.

Bien sûr, identifier le caractère pratique de toute interprétation demande l’humilité qui conduit à l’unité du corps du Christ. Lorsque nous suivons Jésus, nos interprétations sont liées à un contexte spécifique. Et ce contexte comporte toujours plusieurs couches de significations. Les textes prennent toujours leur sens par rapport au contexte, que ce soit celui de l’église locale, le contexte culturel plus large ou celui de l’histoire. Reconnaître ce lien contextuel ne signifie pas ignorer les éléments spirituels présents dans le processus d’interprétation. C’est simplement reconnaître que l’Esprit, en nous guidant vers la Vérité, utilise des moyens historiques, par des personnes, des contextes et des situations concrètes. S’il n’en était pas ainsi, nous n’aurions pas besoin de l’Esprit Saint : il suffirait d’avoir un manuel doctrinal éternel, valable pour tous les temps.

L’Esprit et la Parole

Bien sûr, l’interprétation biblique est inévitablement un processus spirituel. On l’oublie facilement lorsqu’on confond l’Écriture avec un système doctrinal, ou lorsqu’on l’évalue à partir de doctrines plus ‘modernes’.

L’Esprit souffle où il veut. Bien sûr, cette liberté ‘spirituelle’ est la même que celle avec laquelle Jésus, Paul et Jean lisaient l’Ancien Testament. Loin de chercher un sens définitif, appartenant au passé, le Saint-Esprit ouvre de nouvelles voies selon nos nouveaux et différents contextes, et transforme le texte mort en une Parole vivante.

Le processus d’interprétation

Cela signifie donc que le processus d’interprétation est toujours un processus ouvert. Même dans la perspective catholique, favorable à des interprétations ‘définitives’, celles-ci ont été soumises à un processus de révision nécessaire tout au long de l’histoire. Et même la perspective fondamentaliste qui identifie l’Écriture à des doctrines immuables, il est impossible d’éviter la révision ou l’enrichissement d’interprétations passées. Tout cela signifie donc qu’aucune interprétation ne peut prétendre être définitive.

‘Demain, nous y verrons plus clair’, disaient les premiers anabaptistes. Et précisément pour cette raison, il n’est pas possible d’enterrer les Écritures sous une accumulation continue de nouvelles couches de sédiments interprétatifs. √ätre ouvert à toute interprétation relativise les interprétations du passé, puisqu’aucune n’est définitive. Et cette relativité permet une transparence de toute expérience historique, si importante soit-elle, par rapport à un événement original. Cependant, cet événement original ne constitue pas la composition et la compilation des textes formant l’Écriture. L’événement original est le Christ lui-même, la Parole authentique et définitive de Dieu.

Le critère absolu

Pour cette raison, l’ouverture du processus d’interprétation ne conduit pas au chaos. Toute interprétation biblique a un critère ‘absolu’ pour le croyant : Jésus lui-même est la Parole définitive de Dieu. L’interprétation biblique ne peut se réduire à une interprétation personnelle. C’est ce même Seigneur que [de tous temps] les croyants ont rencontré. C’est ce même esprit qui guide leur interprétation.

Le processus d’interprétation biblique est donc un processus communautaire, comme l’ont bien compris les anabaptistes. Il ne peut être délégué à une autorité définitive, ou à des théologiens officiels payés par l’Église du pays ou par l’État (ou à internet !).

L’idéal communautaire

Devant toutes ces perspectives, l’idéal anabaptiste d’une interprétation communautaire présente une grande pertinence pour l’avenir. Elle considère que c’est l’église locale qui est l’agent herméneutique premier, ce qui contribue à relativiser toute autorité humaine ou ecclésiale car elle dépend de l’autorité définitive du Messie. L’interprétation communautaire – précisément parce qu’elle est l’interprétation d’une communauté concrète ‚Äì connaît sa propre historicité et sa fragilité, ou tout au moins, elle en sait plus que les papes, les pasteurs et les théologiens. Elle sait que cette connaissance n’est pas définitive, en raison de la nécessité de continuellement apprendre.

L’interprétation communautaire connaît aussi son propre besoin de l’Esprit, afin de ne pas la transformer en un exercice intellectuel ou une lutte d’influence. Lorsque la communauté recherche ardemment un accord complet, comme cela était le cas au début de l’anabaptisme, les processus d’interprétation sont un chemin ouvert. C’est ce dont l’avenir a désespérément besoin : des processus s’ouvrant sur des horizons plus vastes dans le contexte ≈ìcuménique, mais ne négligeant pas cette vérité : suivre Jésus, c’est marcher humblement avec notre Dieu.

‚ÄîAntonio Gonz√°lez Fernandez est membre de la Commission Paix de la CMM, pasteur dans l’église des Frères en Christ d’Espagne et professeur au Centro Teol√≥gico Koinon√≠a.

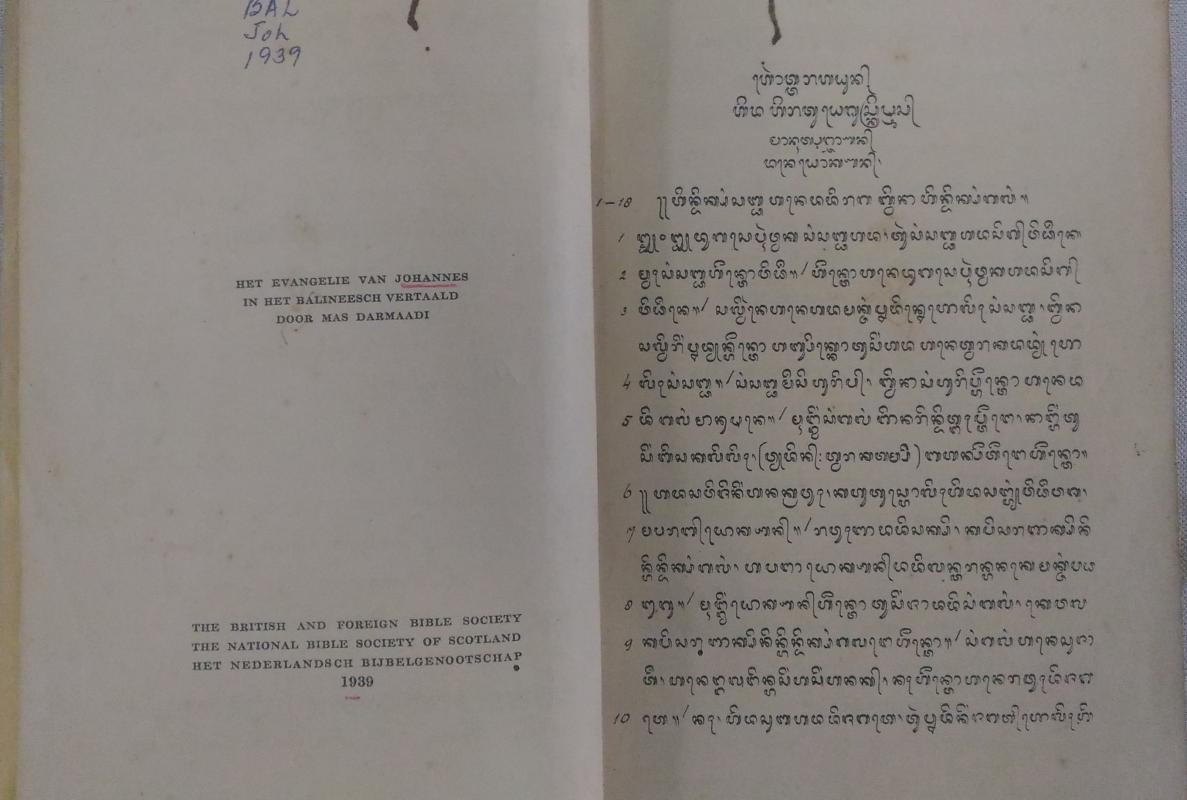

Il a parlé à Renouveau 2027 : ‘Transformés par la Parole : Lire les Écritures dans une perspectives anabaptiste’ à Augsbourg (Allemagne), le 12 février 2017. Cet article a été adapté d’après sa présentation.