« L’avion ! L’avion ! » C’est comme cela que commençait un programme télévisé que je regardais quand j’étais enfant à Bogota. Il s’agissait d’une île où quiconque y arrivait pouvait réaliser tous les vœux qu’il désirait. « L’Isle de la Fantaisie », c’était son titre.

Il est tout à fait possible de vivre sur l’île de la fantaisie aujourd’hui, d’espérer que tous nos désirs matériels s’accomplissent. De nombreuses publicités à la télé disent : « Vous aimeriez avoir ceci ou cela ? Alors tout ce que vous avez à faire c’est… » Les stratégies de marketing, les réseaux sociaux, les médias et même les églises plantent en nous des désirs déguisés en besoins qui n’existaient pas auparavant.

Notre vie de consommation est importante pour Dieu. Notre mode de vie – et ce que nous consommons – porte toujours un message. Jésus lui-même nous met en garde contre les risques que nous courons en ce qui concerne les choses matérielles. Les posséder – ou ne pas les posséder – peut produire un empressement et de l’anxiété et peut même conduire à déplacer Dieu. Comme il est difficile de faire la distinction entre les besoins réels, les envies et le superflu !

Dans notre tradition anabaptiste, nous croyons que la façon dont nous gérons l’argent et ce que nous consommons est profondément spirituelle. C’est pourquoi le concept de « simplicité » s’est développé très tôt dans nos communautés. « Vivre simplement » suppose un mode de vie opposé à ce que nos sociétés enseignent la plupart du temps. L’une des personnes qui m’a profondément marqué était membre de nos églises du Canada. En tant que propriétaire d’une grande entreprise, il avait décidé de limiter son salaire de patron et de faire don des bénéfices supplémentaires de sa société à des projets d’églises. Sa vie était un exemple concret de rejet de l’accumulation matérielle et de choix de la simplicité !

Cependant, j’ai également rencontré dans nos églises des gens qui ont une mauvaise compréhension de ce qu’est la « simplicité ». Vivre simplement est parfois assimilé avec la pauvreté. Cependant, tous les pauvres ne mènent pas une vie simple et donc les pauvres aussi doivent faire ce choix de mode de vie. Il différent de vivre dans la simplicité parce que l’on a décidé de vivre ainsi et de vivre de la sorte parce qu’il n’y a pas d’autre choix.

Vivre simplement peut parfois être parfois confondu avec le manque de propreté et d’ordre. Vouloir paraître simple mène parfois à la négligence personnelle, à la saleté, au désordre et au mauvais goût. Cependant, vouloir apparaitre simple ne conduit pas nécessairement à faire des économies. Comme c’est spécial de rencontrer des personnes qui pratiquent un style de vie simple qui attire par son sens esthétique, par son ordre et sa propreté !

Un vie de simplicité englobe beaucoup de choses. Cela a à voir avec notre gestion du temps et notre utilisation de l’argent. Elle nous enseigne que, effectivement, le moins peut le plus. La pratique d’une vie simple affecte nos priorités, le recours aux prêts, le but de l’épargne, la façon dont nous gérons notre travail et les temps de repos. Elle nous invite à la générosité et à réévaluer l’idée de « posséder ». La vie simple a trait à la protection de l’environnement, qui à son tour est liée au développement durable, au commerce équitable, à l’agriculture biologique et au recyclage, entre autres choses.

Dans ce numéro de Courrier, nous avons voulu nous pencher sur ce dernier aspect : La protection de l’environnement. Au cours des derniers mois, beaucoup de nos églises ont souffert dû à des catastrophes naturelles. Sans aucun doute, ce que nous faisons pour satisfaire nos désirs

consuméristes finit par affecter négativement des sociétés entières dans d’autres parties du monde et les membres de notre propre famille spirituelle qui y habitent.

C’est l’une des raisons pour lesquelles nous devons nous rappeler que le contraire d’une vie simple c’est l’individualisme, l’égocentrisme et le consumérisme. Tous ces ‘-ismes’ renforcent l’idée que nous sommes la chose la plus importante sur terre, nous éloignant de Jésus et de son message de compassion ; un message qui nous invite à nous centrer sur les autres ; une compassion qui s’étend et englobe toute la création.

Vivre dans la simplicité et avec compassion ne devrait pas faire l’objet d’une loi. Jésus ne nous appelle pas à établir une liste universelle de ce qu’il faudrait porter, dépenser ou consommer. Ce n’est pas pareil de vivre simplement à la campagne qu’à la ville, ce n’est pas la même chose de vivre simplement dans le Monde Majoritaire que dans le Monde Minoritaire. Nous devons prendre ces décisions selon chaque contexte. Il appartient à chaque église, dans son environnement, de discerner et de décider, en s’appuyant sur le Saint-Esprit et en dialogue avec les autres communautés de foi, ce que signifie pratiquer une vie simple dans son contexte particulier. Ma prière est que ce numéro de Courrier puisse servir à ce que nous continuions de croître dans cet effort.

—César García, secrétaire général de la CMM, travaille au siège social de Bogotá (Colombie)

Cet article est paru pour la première fois dans le numéro d’avril 2018 de Courier/Correo/Courrier.

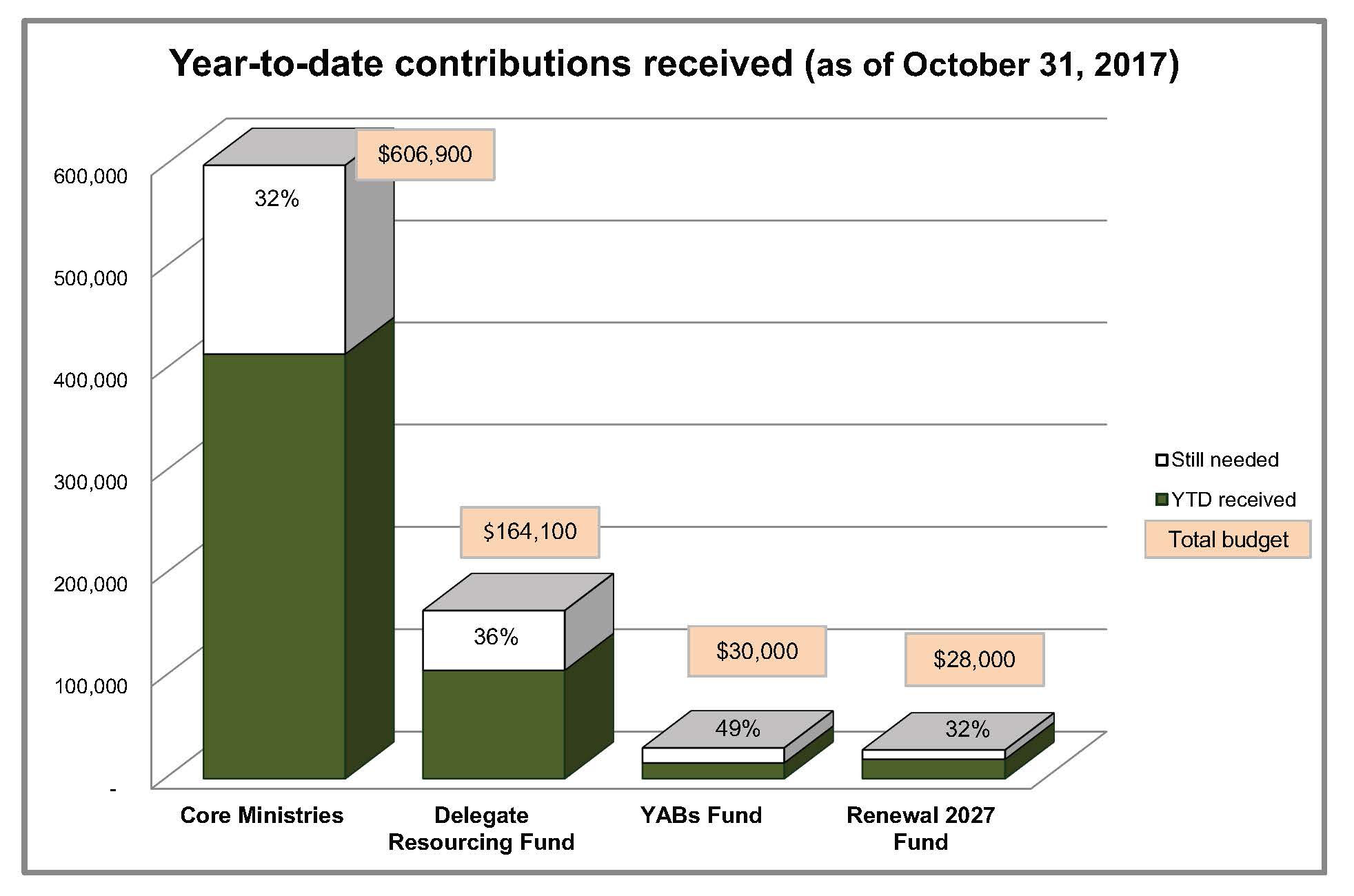

Du 18 au 28 avril dernier, David a participé au conseil général de la Conférence mondiale Mennonite qui s’est déroulé au Kenya. Durant les premiers jours, nous avons assisté à une célébration où la variété musicale était à l’honneur grâce à un groupe de musiciens venus d’Éthiopie et des conférenciers de tous les continents. La Conférence mondiale FM veut souligner le 500e anniversaire de la Réformation radicale en tenant ainsi une rencontre chaque année jusqu’en 2027, qui portera le nom de « Renouveau 2017 ».

Du 18 au 28 avril dernier, David a participé au conseil général de la Conférence mondiale Mennonite qui s’est déroulé au Kenya. Durant les premiers jours, nous avons assisté à une célébration où la variété musicale était à l’honneur grâce à un groupe de musiciens venus d’Éthiopie et des conférenciers de tous les continents. La Conférence mondiale FM veut souligner le 500e anniversaire de la Réformation radicale en tenant ainsi une rencontre chaque année jusqu’en 2027, qui portera le nom de « Renouveau 2017 ».