Avez-vous déjà eu à prendre une décision alors que vous étiez pour et que l’autre était contre ? Avez-vous déjà fait partie d’un conseil d’administration où un vote a obtenu cinq voix pour et quatre voix contre ? Ce n’est pas la manière idéale d’avancer, n’est-ce pas ? Qui d’entre nous, en mettant les relations avant le fait de gagner, est-il toujours d’accord avec le principe de « la majorité l’emporte » pour prendre des décisions ? J’ose espérer que c’est le cas de peu d’entre nous.

Il y a forcément un meilleur moyen.

Et on dirait bien que c’est le cas.

En avril 2018, j’ai accompagné Steve Berg et David Wiebe entant que représentants de la famille Frère mennonite canadienne aux réunions du Conseil général de la Conférence Mennonite Mondiale (CMM) au Kenya. C’est là que nous avons découvert une autre façon de prendre des décisions. *

Ê la recherche du consensus

Avant, je ne savais pas comment prendre des décisions en consensus que ce soit dans le cadre d’un conseil d’administration, d’une paroisse ou d’une délégation.

Voilà comment cela fonctionne à la CMM.

Il y a trois étapes.

D’abord, la phase informative, qui elle-même contient deux parties.

Pour commencer, on nous présente le contexte, les différentes informations et points de vue possibles en rapport avec la proposition ainsi que la marche à suivre. Puis, les délégués posent des questions, cherchent à en savoir plus et demandent des informations supplémentaires.

La deuxième phase est celle de la délibération, les délégués partagent leurs points de vue et discutent des différentes opinions.

Au cours de la conversation, le facilitateur peut demander aux délégués de montrer leur niveau d’accord en choisissant un des trois cartons de couleur. Orange pour un accord total. Jaune pour un accord de principe avec quelques réserves. Bleu pour le désaccord ou l’opposition.

Le président peut demander à voir les cartons pour vérifier que le groupe est en passe d’atteindre le consensus lorsqu’il ou elle résume la discussion ou lorsque des modifications mineures sont faites à la proposition. Si besoin, le président encourage une discussion plus à fond sur le document proposé.

La troisième étape est celle de la prise de décision. Mais il ne s’agit pas d’un vote rapide sur oui ou non. Les délégués s’expriment sur les avantages et les inconvénients. Ils sont invités à montrer leur niveau d’accord avec les cartons de couleur.

Selon ce que j’ai pu voir à la CMM, les personnes n’ayant pas montré un carton orange, ont eu la possibilité de partager leurs préoccupations, leurs objections et leur point de vue divergeant. Cela garantie que l’opinion de chacun soit prise en compte et que la décision soit prise par le groupe en entier.

Lorsque le président pense qu’un consensus a été atteint, il ou elle demande que l’on montre les cartons. Si toutes les cartons sont affirmatifs, le consensus peut être déclaré et la proposition est adoptée.

Si, cependant, le consensus n’est pas atteint, on peut procéder à des discussions supplémentaires pour parler des préoccupations et répondre aux questions. Certaines questions peuvent donner une idée du climat de soutien à la proposition. Par exemple : « Pour qui la proposition n’est-elle pas le premier choix mais est d’accord pour l’adopter ? » ou « Qui ne veut pas adopter cette proposition ? »

Accord sans unanimité

Ceux qui rejettent la proposition sont invités à partager leurs doutes. Si le consensus n’est toujours pas atteint, on leur demande s’ils ont le sentiment d’avoir été entendus. On demande aux autres s’ils ont le sentiment que ceux qui s’opposent ont écouté les autres arguments.

En réfléchissant à ces réunions, je me suis rendu compte que c’était le fait de garantir cette écoute et compréhension mutuelle qui nous avait permis d’avancer en groupe, au lieu de nous diviser en différents camps.

De cette façon, le groupe peut arriver au consensus même sans qu’il y ait unanimité.

Ou bien, le groupe peut remettre la décision finale à la réunion suivante.

Ou, si la décision doit être prise immédiatement, on peut organiser un vote classique à la majorité.

Nous ne pouvons pas revenir sur les votes du passé. Mais, alors que nous sommes confrontés à des décisions à prendre, considérons ce modèle pour conserver l’unité de l’Esprit parmi nous. Cela peut nous aider à apprendre les uns des autres et même à approfondir nos relations. Nous nous rendrons compte qu’il est bon d’aller de l’avant tous ensemble !

—Communiqué de la Conférence Mennonite Mondiale par Laurence Hiebert, pasteur de Mountainview Grace Church, Calgary, paroisse de l’union d’églises membre de la CMM, Canadian Conference of Mennonite Brethren Churches. Cet article fut publié pour la première fois dans le MB Herald.

*Référence : “Indications pour la prise de décisions par consensus” (Dossier de référence de la CMM)

Qui sont les participants à nos camps

Qui sont les participants à nos camps ‘Garde ta langue du mal et tes lèvres des médisances. √âvite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la?!’ (Psaume 34/14)

‘Garde ta langue du mal et tes lèvres des médisances. √âvite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la?!’ (Psaume 34/14)

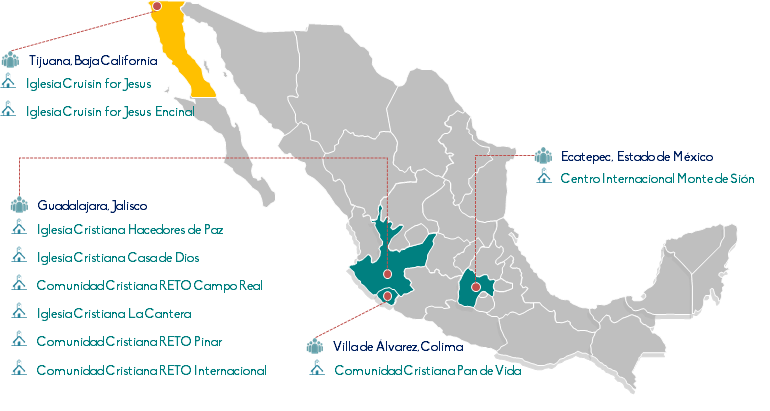

—Rebeca González Torres est membre de la commission Foi et Vie. Elle a un master en études bibliques, un diplôme en éducation et elle est membre d’une église de la Conferencia Iglesias Evangélicas Anabautistas Menonitas de México- CIEAMM. Elle est aussi l’une des coordinatrices de Comunidad de Instituciones Teológicas Anabautistas para América Latina. Rebeca González Torres est actuellement en service auprès de la Mountain States conference à Denver, Colorado, États-Unis.

—Rebeca González Torres est membre de la commission Foi et Vie. Elle a un master en études bibliques, un diplôme en éducation et elle est membre d’une église de la Conferencia Iglesias Evangélicas Anabautistas Menonitas de México- CIEAMM. Elle est aussi l’une des coordinatrices de Comunidad de Instituciones Teológicas Anabautistas para América Latina. Rebeca González Torres est actuellement en service auprès de la Mountain States conference à Denver, Colorado, États-Unis.