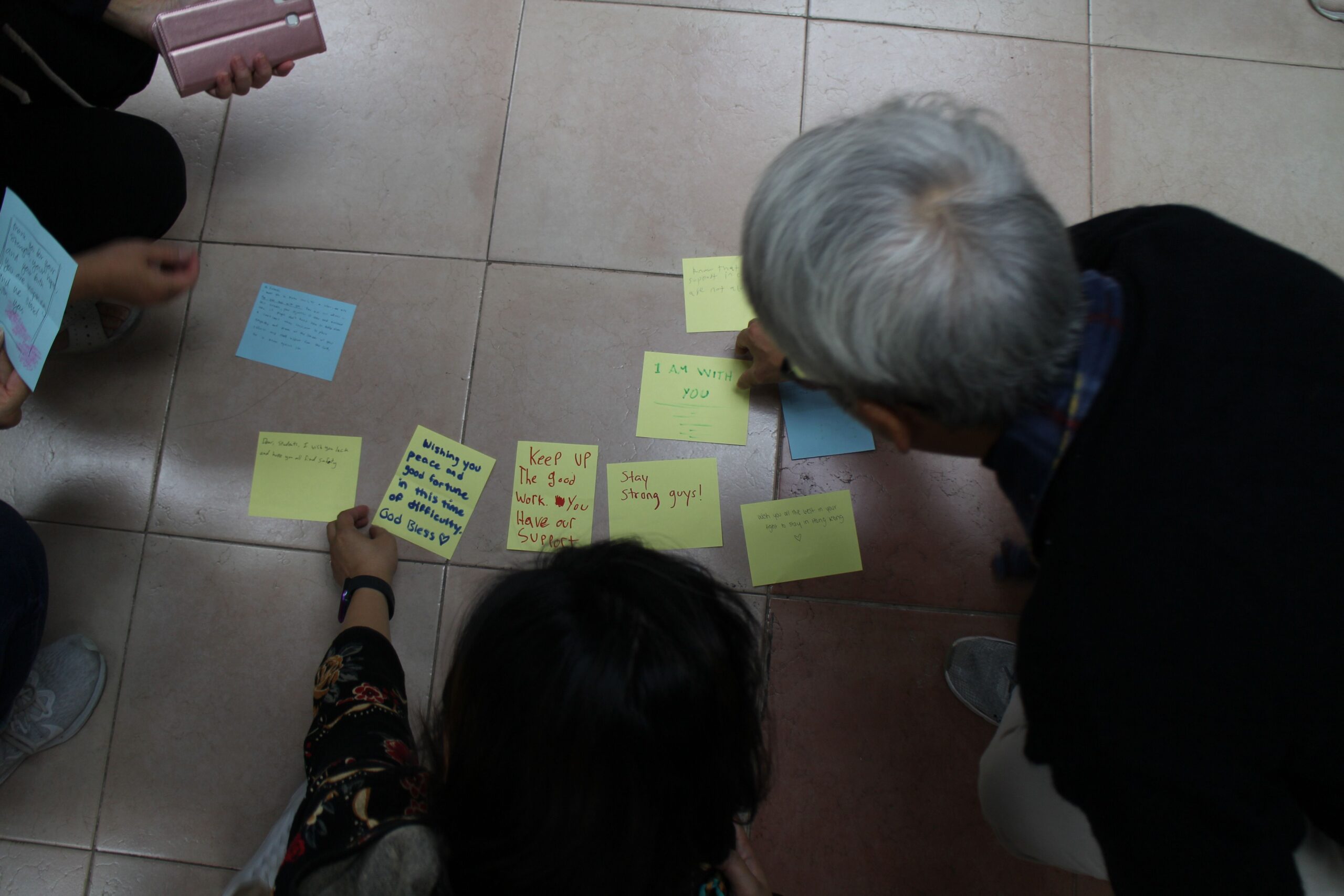

Ê renouveau 2027 – De nos jours, la migration de masse est une préoccupation pour de nombreux pays : elle fait partie à la fois du passé et du présent des anabaptistes-mennonites. Nous sommes en même temps ceux qui ont émigré et ceux qui accueillent de nouveaux voisins dans leur nouvelle maison. Lors de’ Justice sur le Chemin : Migration et Histoire Anabaptiste-Mennonite’, le 6 avril 2019, des orateurs du monde entier ont présenté des témoignages sur la migration.

« Car le SEIGNEUR restaure la majesté de Jacob, ainsi que la majesté d’Israël, bien que des ravageurs les aient ravagés et aient ruiné leurs branches » (Nahum 2/2).

Introduction

Les relations sont un don de Dieu. Il est le Dieu des relations. Dieu nous a donné trois manières d’apprécier ce magnifique don :

- en envoyant son Fils unique, ce qui nous permet d’avoir une relation avec Lui.

- à travers le corps de Christ, l’Église.

- à travers la famille humaine.

J’aimerais me concentrer sur les relations familiales. La famille est voulue par Dieu. Dieu a des projets pour chacun de nous à travers notre famille.

Malheureusement, l’ennemi a détruit et brisé les liens familiaux en employant diverses stratégies telles que l’égoïsme, la convoitise, le matérialisme, les systèmes politiques, les guerres, la famine et les migrations.

Quels que soient les moyens employés par l’ennemi, n’oublions pas que notre Dieu est le Dieu de la restauration.

Coopérer avec Dieu

Nous sommes le peuple de Dieu. En tant qu’Église, nous sommes la famille de Dieu. Il est impératif de coopérer avec Dieu dans le processus de restauration.

Joseph est un bon exemple. Son père, Jacob, était béni de Dieu. Tout au long de sa vie, la main de Dieu fut sur lui malgré ses défauts. Dieu l’a béni en lui donnant 12 fils, et Joseph était son favori.

Dès le début de sa vie, nous percevons le plan de Dieu pour Joseph, qui montre ainsi qu’Il est le Dieu de la restauration.

Joseph a dû passer par une expérience de désespoir avant que Dieu ne le relève pour restaurer sa famille et par elle, les autres générations.

Tout au long du processus, nous voyons comment Dieu a merveilleusement utilisé différentes situations de la vie de Joseph pour restaurer et unifier sa famille.

De la vie de Joseph, nous apprenons qu’il est nécessaire que chaque enfant de Dieu s’occupe des étrangers, c’est un ministère pour tous.

Obéir au commandement

C’est aussi le commandement de Jésus dans le Nouveau Testament. Chaque paroisse et chaque enfant de Dieu devrait y obéir.

Le rôle de l’église locale est d’aimer et d’accueillir les étrangers dans nos communautés (voir Deutéronome 19/34 et Matthieu 25/34-36). Les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées sont parmi les plus vulnérables du monde. Dieu nous appelle à nous occuper de leur protection et de leur bien-être.

Le témoignage d’une famille

Voici l’histoire d’une réfugiée qui a retrouvé sa famille grâce à l’amour et à l’affection d’une assemblée locale.

Pendant la guerre civile entre Tamouls et Cinghalais, au Sri Lanka, Mala, âgée de 12 ans, a été séparée de sa famille. Elle a été déportée en Inde avec d’autres réfugiés du Sri Lanka et placée dans un camp de réfugiés à Pollachi.

Alors qu’elle vivait dans ce camp, un pasteur de la paroisse voisine s’y est rendu pour annoncer l’évangile. Il a rencontré Mala, qui a reçu l’évangile et a assisté aux réunions de l’assemblée locale.

Au fil du temps, le pasteur a découvert que Mala avait été séparée de sa famille et ne savait pas ce qu’elle était devenue. Elle est restée sous la protection du pasteur et de l’assemblée pendant plus de 19 ans. Puis elle s’est mariée et a eu un enfant.

Un jour, un des pasteurs associés, en visite au Sri Lanka, a rencontré ses parents par hasard. Ainsi, elle a retrouvé sa famille après 19 longues années de séparation.

Elle vit maintenant avec ses parents, son mari et son enfant.

Ceci est arrivé grâce à une paroisse. C’est la responsabilité de toutes les églises de montrer de l’amour et de l’affection aux personnes déplacées. Les églises peuvent aider à sauver et à soutenir de nombreuses personnes ayant des histoires comme celle de Mala.

Il est évident que les églises et les responsables locaux ont davantage de responsabilités à l’égard de ces personnes vulnérable et doivent les aider à s’intégrer dans la société.

—Paul Phinehas est représentant de l’Asie au Comité Exécutif de la CMM. Il est président de Gilgal Mission Trust, une Église membre anabaptiste du sud de l’Inde. Il a parlé à Renouveau 2027 – Justice sur le Chemin: Migration et Histoire Anabaptiste-Mennonite’ à San Rafael de Heredia (Costa Rica) le 6 avril 2019. Cet article est adapté de sa présentation.

Cet article est paru pour la première fois dans le numéro d’octobre 2019 de Courier/Correo/Courrier.