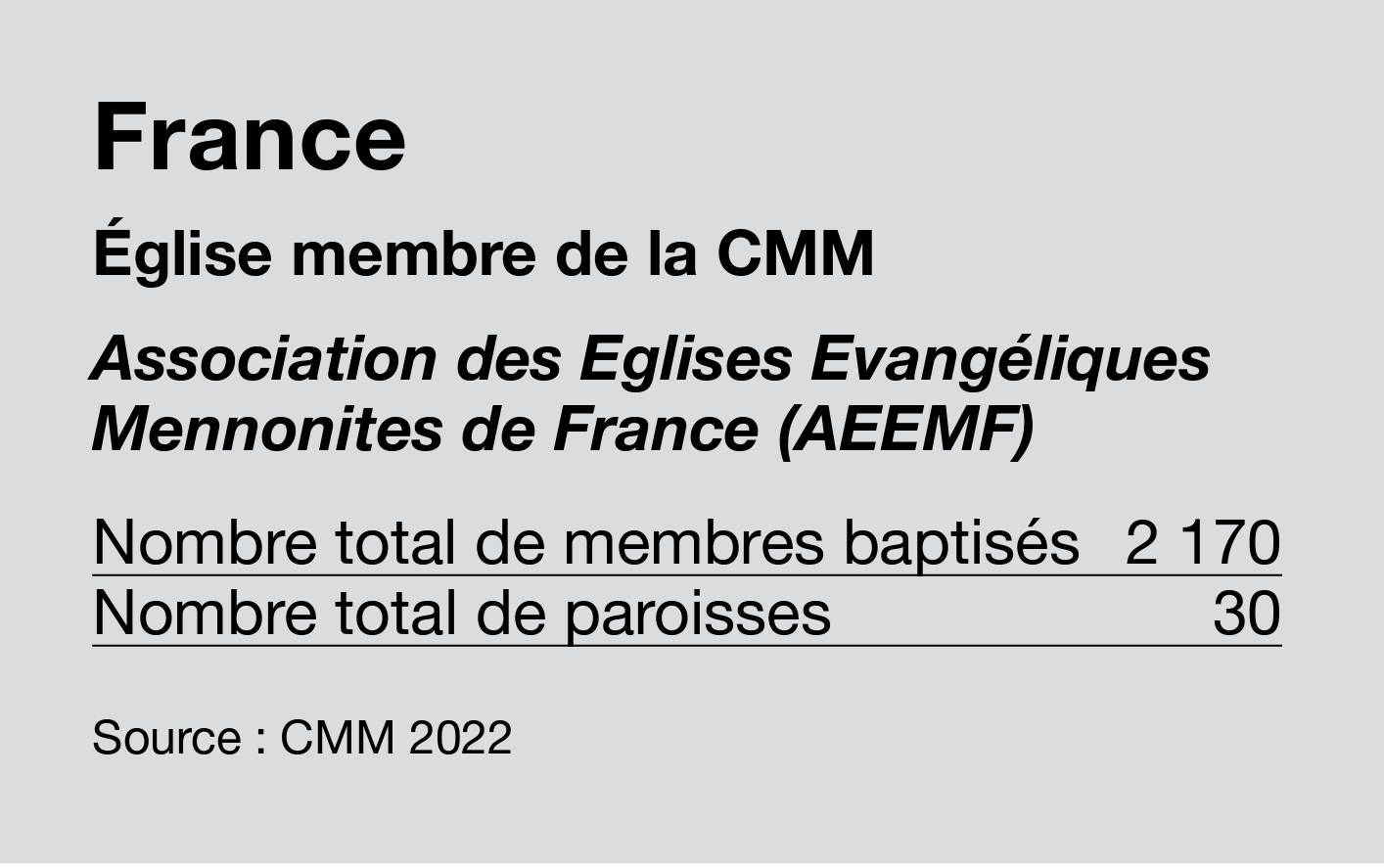

France

Association des Eglises Evangéliques Mennonites de France (AEEMF)

L’histoire des mennonites en France remonte aux débuts de l’histoire anabaptiste. On trouve des anabaptistes à Strasbourg déjà vers 1526. Ils seront rapidement obligés à la clandestinité mais une présence anabaptiste se trouve en Alsace tout au long du 16e siècle.

Au 17e siècle, surtout après la guerre de Trente Ans (1618-1648), des anabaptistes zurichois et bernois viendront s’installer et contribueront à la remise en état des terres agricoles. On les trouve surtout dans les Vosges, autour de Sainte-Marieaux-Mines et un peu plus tard dans le pays-de-Montbéliard (qui n’est pas encore français). A cause du rejet de la société environnante, ces anabaptistes restent à l’écart, gardant leurs dialectes allemands et formant des communautés « ethniques ». Cependant, des liens existent avec les autres mennonites européens, en Suisse, en Allemagne, et aux Pays bas.

En 1693 se déroule le « schisme amish » parmi les anabaptistes de France, de Suisse et du Palatinat. Fallait-il rester avec une ligne de séparation stricte d’avec le monde et exercer une discipline d’Eglise exigeante, ou le moment était-il venu de s’ouvrir un peu plus vers l’extérieur ? La plupart des anabaptistes en France suivent la tendance plus stricte amish et n’adopteront l’étiquette mennonite que bien des générations plus tard.

Ayant été exemptés du service militaire et de la prestation du serment par les nobles qui les accueillaient sur leurs terres, ces anabaptistes connaîtront des difficultés à partir de la Révolution française (1789). Désormais citoyens français, les anabaptistes seront appelés à participer aux guerres menées par Napoléon. Après un répit de quelques années, la France finit par les obliger au service militaire. Du coup, un nombre important d’anabaptistes émigreront vers l’Amérique du Nord au courant du 19e siècle. Ceux qui restent accepteront le plus souvent de faire le service militaire.

Ayant été exemptés du service militaire et de la prestation du serment par les nobles qui les accueillaient sur leurs terres, ces anabaptistes connaîtront des difficultés à partir de la Révolution française (1789). Désormais citoyens français, les anabaptistes seront appelés à participer aux guerres menées par Napoléon. Après un répit de quelques années, la France finit par les obliger au service militaire. Du coup, un nombre important d’anabaptistes émigreront vers l’Amérique du Nord au courant du 19e siècle. Ceux qui restent accepteront le plus souvent de faire le service militaire.

Il y avait environ 5 000 anabaptistes en France vers 1850, et seulement 3 000 à la fin du même siècle, la majorité étant toujours alsaciens. N’oublions pas non plus que cette majorité redevient allemande en 1870, laissant peu d’anabaptistes strictement francophones. Ainsi, le nombre de mennonites restant en France est très diminué et vers 1900, certains dirigeants spirituels commencent à envisager tout simplement la possibilité d’une disparition.

Au début du 20e siècle, la situation des mennonites en France n’était pas facile. Seize assemblées avaient tout simplement disparu au courant du siècle précédent. Les familles restantes furent dispersées, et quelques communautés ne pouvaient célébrer le culte qu’une fois par mois. Les assemblées, de plus, n’avaient pas de liens entre elles.

Ensuite est venue la Première guerre mondiale (1914-18), dont certains des champs de batailles traversaient les régions où se trouvaient les mennonites. Après la guerre, en 1918, l’Alsace-Moselle est redevenue française, avec une augmentation du nombre des mennonites. En dépit de la guerre, l’historien Jean Séguy considère les années 1901-1939 comme une période de rétablissement et de réveil dont les sources se trouvaient dans un retour à l’histoire anabaptiste et de nouveaux contacts avec les églises évangéliques françaises.

Ce réveil est interrompu par la Deuxième guerre mondiale (1939-45). L’Alsace-Moselle a été de nouveau annexée par l’Allemagne de Hitler et les hommes mennonites enrôlés de force dans l’armée allemande. Il est important de remarquer jusqu’à quel point l’histoire des mennonites français a été marquée par les guerres européennes, depuis Napoléon jusqu’à Hitler.

En 1945, l’Alsace-Moselle redevient française, et deux groupements de mennonites (de langues française et allemandes)

c ommencent à collaborer. La présence du Mennonite Central Commitee en vue de la reconstruction après-guerre aura un véritable impact sur la vie des mennonites européens, y compris en France.

ommencent à collaborer. La présence du Mennonite Central Commitee en vue de la reconstruction après-guerre aura un véritable impact sur la vie des mennonites européens, y compris en France.

Une sorte de vie nouvelle naîtra, voyant un début de réflexion sur la question de la non-violence et la défense de l’objection de conscience, la mise en place d’institutions sociales, une nouvelle implication dans la mission et la mise en place de l’Ecole biblique du Bienenberg, une école bilingue tri-nationale près de Bâle (en Suisse, près des frontières française et allemande) ayant en vue à ses origines la réconciliation des mennonites ayant été séparés par les guerres fraîches dans la mémoire. Jusqu’à cette période, les assemblées mennonites de France (comprenant désormais l’Alsace-Moselle) ont été des communautés surtout rurales, souvent composées de fermiers (étant d’ailleurs de très bonne réputation).

Dirigées collégialement par des anciens, prédicateurs et diacres, les assemblées avaient des liens entre elles, et les décisions importantes étaient souvent prises dans des réunions d’anciens où les assemblées étaient en principe toute représentées. Les cultes en France se déroulaient en langue française depuis le 19e siècle, tandis qu’en Alsace-Moselle, c’est la langue allemande et son dialecte alsacien qui primait. Désormais, c’est la langue française qui domine dans les cultes et les rassemblements. D’ailleurs depuis plus d’une vingtaine d’années, les mennonites français participent au « réseau mennonite francophone », qui cherche à créer des liens entre les Eglises mennonites utilisant la langue française en Europe, en Afrique et au Québec.

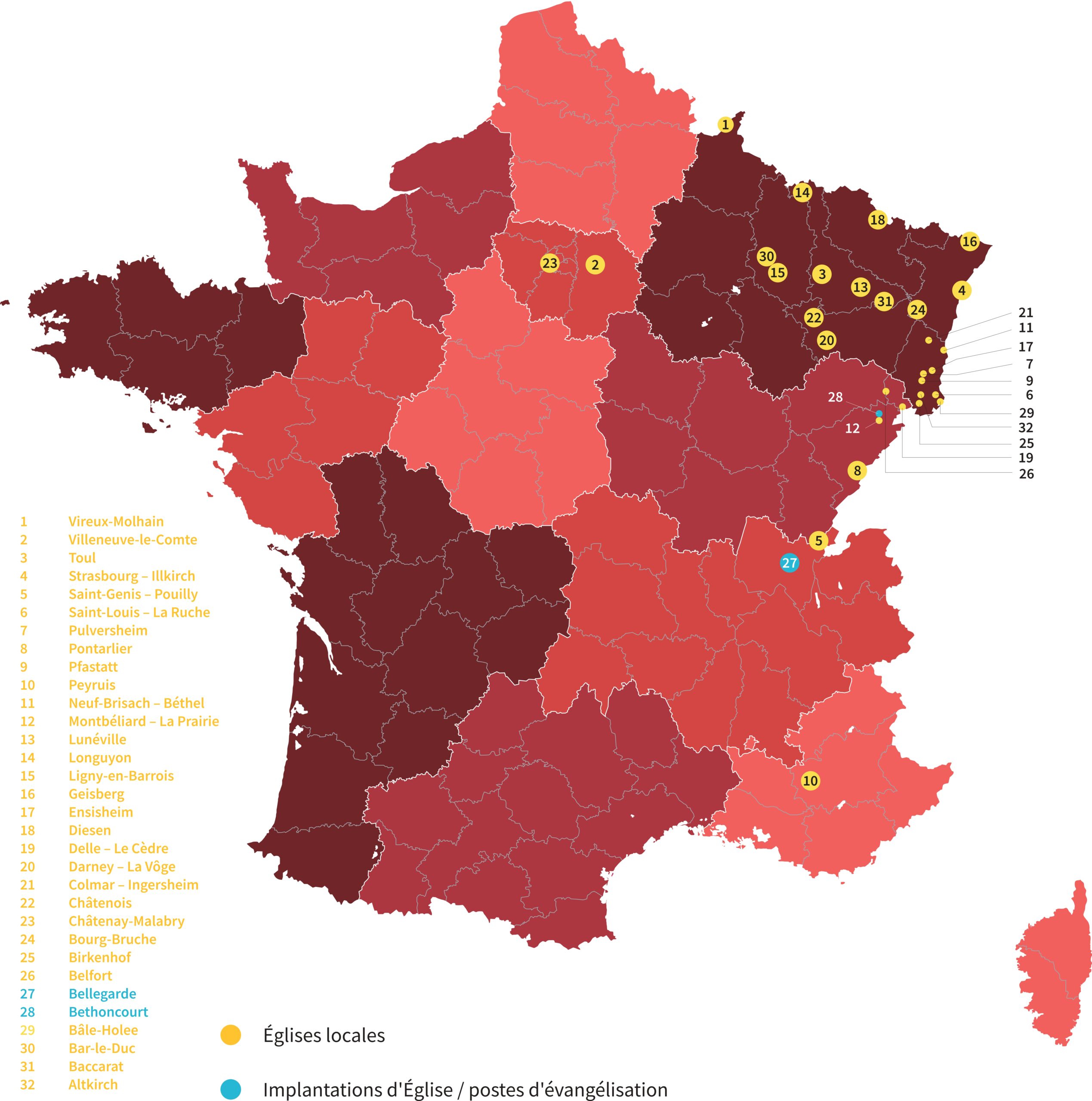

La conférence alsacienne et celle de langue française ont fusionné en 1979 pour devenir l’Association des Eglises Evangéliques Mennonites de France (AEEMF). Désormais, il y a une structure nationale unique. Deux fois par an, les délégués des assemblées se réunissent pour la prise de décisions concernant l’ensemble des Eglises. La réunion annuelle des anciens, prédicateurs et diacres contribue, elle, à la prise de décisions plutôt « théologiques ». Quelque part, cette structuration se situe donc entre le congrégationalisme (où chaque assemblée détient son « autonomie ») et la synodalité, où les Eglises prennent ensemble les décisions les concernant toutes. Au sein de cette structuration se trouvent aussi des pôles d’activité et de réflexion consacrés à des questions précises : jeunesse, ministères, théologie et éthique de la paix, mission en France, entraide et aide au développement, et diaconie. D’autres structures associatives, indépendantes de l’AEEMF, traitent de la Mission à l’étranger, l’édition d’un journal mensuel (Christ Seul) et de Dossiers thématiques (3 par an), l’aumônerie dans les hôpitaux, l’organisation de camps, de colonies et de voyages pour adultes.

Jusque récemment dans cette longue histoire, il existait une certaine méfiance envers la formation dispensée dans les écoles de théologie. Dirigées par des collèges d’anciens, les assemblées mennonites n’avaient pas de pasteur rémunéré. Certains anciens ont étudié dans des instituts bibliques évangéliques de France ou de Suisse. A partir des années 1970-80, quelques mennonites de France commençaient à suivre des formations dans des facultés de théologie, en France, ou plus rarement en Amérique du Nord.

La composition des assemblées a connu aussi de changements importants. De moins en moins de mennonites sont agriculteurs, et beaucoup se trouvent employés dans la plupart des métiers du monde contemporain. Le côté « ethnique » s’estompe aussi petit à petit, avec des personnes d’origine « non-mennonite » de plus en plus présentes dans les assemblées, y compris dans des positions de responsabilité. De rurales, les assemblées commencent à s’urbaniser. La première assemblée urbaine a été fondée dans la région parisienne en 1958, et il existe désormais des Eglises à Strasbourg, Mulhouse, Colmar et près de Genève, sur la frontière franco-suisse.

Ces changements ont aussi abouti à une acceptation grandissante de pasteurs formés et rémunérés. Une « commission des ministères » aide les Eglises à réfléchir sur l’embauche d’un pasteur et sur l’importance de maintenir un fonctionnement collégial.

Les assemblées mennonites participent au travail missionnaire, en dehors de la France et dans le pays même, où plusieurs implantations d’Eglise nouvelle sont en route. La caisse-de-secours fait de l’humanitaire régulièrement, et souvent en lien avec les autres mennonites européens et le MCC. La présence du bureau du la Conférence mennonite mondiale à Strasbourg, puis du bureau d’Europe de l’Ouest de MCC, pendant de nombreuses années a contribué à montrer aux mennonites de France l’importance d d’une appartenance mondiale, audelà de la France et de l’Europe.

Les mennonites de France ont récemment décidé d’entrer en période de probation avec la Fédération Protestante de France et le Conseil National des Evangéliques de France, dans l’espoir d’être un pont entre ces deux familles protestantes.

‚ÄîNeal Blough est retraité depuis octobre 2020 et est désormais professeur émérite de la Faculté Libre de Théologie √âvangélique de Vaux-sur-Seine et continue à enseigner dans plusieurs écoles de théologie. Didier Bellefleur est ancien à l’√âglise √âvangélique Mennonite de StrasbourgIllkirch et président du bureau de l’AEEMF