-

Ressources sur l’histoire et la théologie anabaptistes

Il existe de nombreuses ressources en langue française sur l’histoire et la théologie anabaptistes. Cliquez ici pour une bibliographie mise à jour par Claude Baecher Cliquez ici pour la Bibliothèque numérique anabaptiste

-

Le Réseau mennonite francophone : recontre avec Jonathan Bornman

– Introduction Max Wiedmer jusqu’à 2’42’’ – Jonathan jusqu’à 13’32’’ – Intervention Matthew Krabill jusqu’à 13’56’’ – Intervention Siaka Traore jusqu’à la fin 16’10”

-

Anabaptist songs

The working group and project “Chant Anabaptiste” (anabaptist singing) began at the MWC Assembly in Asunción, Paraguay, 2009. The working group has met twice a year or more since then. It offers a calendar with scripture references for worship and music suggestions and arranges for articles on songs for the French monthly “Christ Seul”. The website…

-

De jeunes Angolais formés à la construction de la paix

Lorsqu’il était coordinateur des programmes de paix du Comité central mennonite (MCC) en Afrique australe, Mulanda Jimmy Juma a mis en place des formations pour les Églises angolaises. En 2017, une formation est organisée à l’intention des jeunes à travers le Conseil des Églises de Christ en Angola (CICA). Cette année-là, des jeunes gens convergent…

-

Investir dans la jeunesse, ça vaut la peine

Raphaël Burkhalter travaille depuis février 2023 comme pasteur jeunesse de la Commission de jeunesse mennonite suisse (CJMS). Futur théologien, il aime le bon café et veut soutenir les jeunes mennonites de Suisse dans leur engagement au sein de leur Église. « C’est pour cela que nous nous sommes rencontrés ici », dit Raphaël Burkhalter en…

-

Un café dans une église ?

L’Église de la Prairie de Montbéliard (France) a réfléchi il y a 10 ans à une vision d’Église renouvelée qui se décline en trois grands axes : servir Dieu, servir les cherchant Dieu, servir le monde. Dans ce dernier axe, un accent particulier est mis sur les personnes qui vivent dans la solitude et la…

-

Le rendez-vous manqué du Réseau Mennonite Francophone

Le Réseau Mennonite Francophone (RMF monde) de la Conférence Mennonite Mondiale ne se réunit officiellement que tous les trois ans. C’est-à-dire lors des réunions des délégués de la CMM. En Indonésie, seules 12 personnes étaient présentes à la réunion dont quatre Congolais, les seuls Africains ! Quand on pense que nous étions plus de 80…

-

Au-delà des barriËres

Le rassemblement de la Conférence Mennonite Mondiale (la CMM) avait pour thème « Suivre Jésus ensemble à travers les frontières ». Le thème en anglais est formulé ainsi : « Following Jesus together across barriers », ce que je traduirais plutôt par « Suivre Jésus ensemble au-delà des barrières ». Ce séjour en Indonésie a…

-

Former des artisans de paix dans un monde en guerre

Émanation du Réseau Mennonite Francophone, le Centre de Formation à la Justice et à la Paix (CFJP) propose une formation anabaptiste francophone en ligne dans les domaines de la paix, de la justice et de la réconciliation. Officiellement hébergé à Université de l’Alliance Chrétienne d’Abidjan (UACA), le CFJP a été lancé en 2017 en lien…

-

Etudier la Bible ensemble en Eglise : galËre ou plaisir ?

Les soirées d’études bibliques ne sont pas toujours fréquentée par des foules… Pourquoi ? Que faire pour les rendre attractives ? Une prise de conscience de l’importance d’étudier ensemble la Bible serait-elle à promouvoir ? Point de vue français et congolais dans le cadre d’articles publiés par le Réseau mennonite francophone sur plusieurs supports (Courrier…

-

Doit-on benir ou maudire le travail?

Doit-on bénir ou maudire le travail ? Cet article est né d’une réflexion relative à l’article 16 « Le travail, le repos et le jour du Seigneur » de la confession de foi de la Conférence canadienne des Églises des Frères mennonites. Notre vécu au travail se situe généralement entre deux pôles : une grande…

-

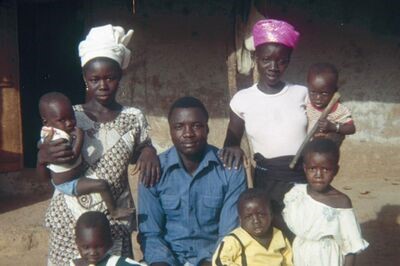

Des étudiants burkinabè écrivent l’histoire de l’Église africaine

Des étudiants burkinabè écrivent l’histoire de l’Église africaine Un étudiant burkinabè regrette que l’Église d’Afrique soit « comme une pirogue qui part sans laisser de trace ». Anicka Fast s’est engagée à changer cette réalité, en enseignant aux étudiants de l’Université chrétienne Logos de Ouagadougou à collecter l’histoire orale et à rédiger des biographies de…