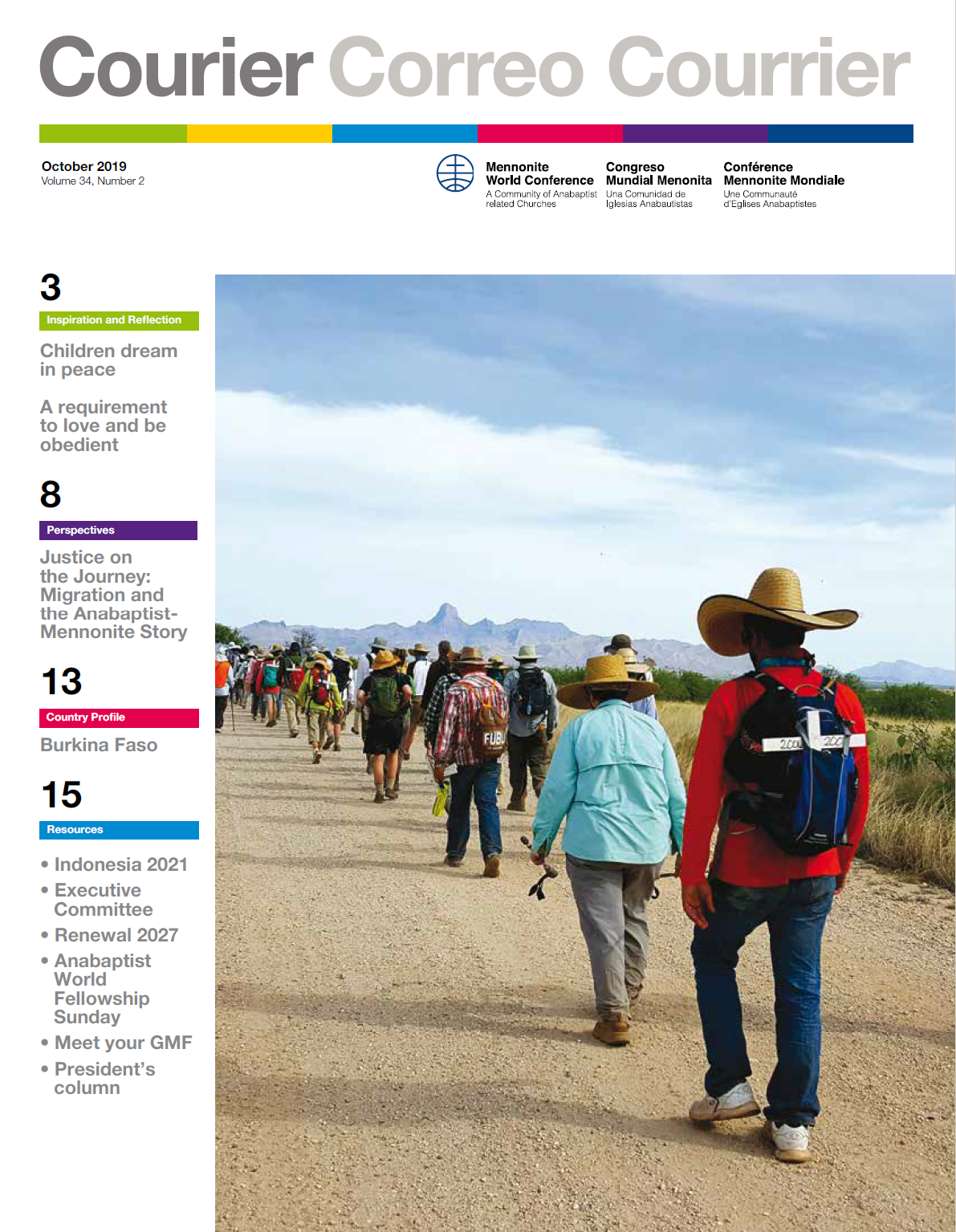

Ê renouveau 2027 – De nos jours, la migration de masse est une préoccupation pour de nombreux pays : elle fait partie à la fois du passé et du présent des anabaptistes-mennonites. Nous sommes en même temps ceux qui ont émigré et ceux qui accueillent de nouveaux voisins dans leur nouvelle maison. Lors de’ Justice sur le Chemin : Migration et Histoire Anabaptiste-Mennonite’, le 6 avril 2019, des orateurs du monde entier ont présenté des témoignages sur la migration.

Des caravanes de milliers de migrants d’Amérique centrale sont arrivées au Mexique fin 2018. Depuis de nombreuses années, notre pays est une voie de passage pour ceux qui émigrent d’Amérique centrale dans l’espoir d’atteindre les États-Unis d’Amérique (États-Unis). Mais pour la première fois, des groupes organisés ont demandé que l’on ouvre la frontière mexicaine afin de leur permettre d’entrer et de traverser le pays en toute sécurité.

Bien que certains ont eu des paroles et des actions hostiles envers les caravanes de migrants lorsqu’elles sont arrivées au Mexique fin 2018, et au cours des premiers mois de 2019, il y a eu en général un élan de solidarité envers les migrants. Des campagnes ont été organisées pour leur apporter de l’aide, des vêtements, de la nourriture, des médicaments, des soins médicaux et les accompagner dans leur périple vers le nord.

Sentiers de Justice

Au sein de l’union d’églises Conferencia de Iglesias Evangélicas Anabautistas Menonitas de México (CIEAMM), et par l’intermédiaire du ministère Sendas de Justicia (Sentiers de Justice), nous avons appelé les églises à travailler en coordination avec d’autres organisations et d’autres églises qui voulaient répondre aux besoins exprimés par les migrants.

Ceci est important : il faut écouter ceux que nous voulons servir pour que les actes de solidarité soient pertinents et centrés sur les besoins des migrants, et non sur la bonne volonté de personnes qui parfois apportent une aide qui ne correspond pas aux besoins. Après avoir identifié le type d’aide requis par les réfugiés temporaires au Mexique, nous avons diffusé les informations et les adresses des centres de collectes afin d’y faire parvenir les colis d’entraide.

Fernando Sandoval, coordinateur du ministère Sendas de Justicia de la CIEAMM, a invité et encouragé les communautés à collecter des fonds et à acheter les produits dont avaient besoin les migrants. Pour connaitre les besoins spécifiques, il s’est rendu sur les lieux mis à disposition par les autorités de Mexico pour l’accueil de milliers de personnes déplacées originaires d’Amérique centrale, principalement du Honduras et d’El Salvador.

Fernando a parlé avec des hommes et des femmes de tous les âges. Il a demandé la permission de filmer leurs témoignages avec son téléphone portable, afin de montrer ces vidéos dans les églises. Ce que nos communautés ont vu et entendu les a beaucoup émus. Tous ces récits de tragédies et de souffrances nous ont permis de mieux comprendre pourquoi certains décident de quitter leur maison pour tenter le voyage jusqu’aux États-Unis. Outre la pauvreté, certains ont évoqué la violence et la crainte de subir des abus de toutes sortes portant atteinte à la dignité humaine.

Une magnifique collaboration

Les frères et sœurs de l’église ont fait de nombreux dons que Sendas de Justicia a redistribué aux migrants. La réponse de la communauté fut surprenante, elle décida d’ouvrir ses bras et son cœur aux personnes vulnérables qui traversent le Mexique.

Nous prenons au sérieux l’enseignement de Jésus, qui nous appelle à exercer l’amour solidaire en donnant à manger à ceux qui ont faim, en habillant ceux qui sont nus, en donnant de l’eau à ceux qui ont soif, en protégeant ceux qui sont sans défense, en prenant soin des malades et en visitant les prisonniers (Mt 25/35-36). Nous avons montré de la compassion en nous mettant à la place des migrants dans le besoin et en offrant accompagnement et réconfort.

Le désir d’aider les migrants a donné lieu à une belle collaboration entre Sendas de Justicia et un groupe d’enseignants et d’étudiants de AMBS, le séminaire anabaptiste d’Elkhart, en Indiana. Ils avaient entendu parler de ce que la CIEAMM et l’Église Fraternidad Cristiana/Vida Nueva faisaient pour les migrants. Le groupe d’AMBS a partagé sa intérêt et récolté une offrande qui a été envoyée à Sendas de Justicia afin qu’elle puisse être utilisée à bon escient. Le ministère Sendas de Justicia a acheté des denrées qui ont été remises aux migrants. Les donateurs ont été informés de la manière dont le don a été utilisé. Nous croyons qu’en tant que chrétiens, nous nous devons de faire bon usage de l’argent qui nous a été confié par des frères et sœur en Christ et de leur rendre des comptes.

Ce n’est pas la première fois que l’église Fraternidad Cristiana/Vida Nueva se montre solidaire des migrants. Depuis quelques années, la communauté fait des dons en nature (nourriture, articles d’hygiène personnelle) à Casa Tochán, un refuge pour migrants qui leur apporte aussi un soutien juridique alors qu’ils cherchent la protection au Mexique avant de continuer vers les États-Unis. Les membres de l’assemblée apportent différents produits destinés à Casa Tochán car nous comprenons que nous suivons un migrant, Jésus, né dans des conditions très similaires à celles des familles poussées à l’exode par les puissants au cœur endurci.

Ouvrir ses bras et son cœur aux migrants c’est suivre le Christ. Parmi eux voyagent peut-être quelqu’un comme la femme païenne syro-phénicienne, qui nous font découvrir des dimensions de la foi visibles uniquement pour les personnes vulnérables et marginalisées. Jésus dit de cette femme que sa foi était grande qu’elle est un exemple de confiance en Dieu (Mt15/28). C’est cette même confiance que nous voyons chez les migrants.

—Carlos Martínez García, pasteur et journaliste au Mexique, est président de l’union d’églises Conferencia de Iglesias Evangélicas Anabautistas Menonitas de México (CIEAMM).Il a pris la parole lors de Renouveau 2027, ‘En quête de justice : Migration dans l’histoire anabaptiste-mennonite’, qui a eu lieu à San Rafael de Heredia (Costa ) le 6 avril 2019. Cet article est une adaptation de sa présentation.

Cet article est paru pour la première fois dans le numéro d’octobre 2019 de Courier/Correo/Courrier.

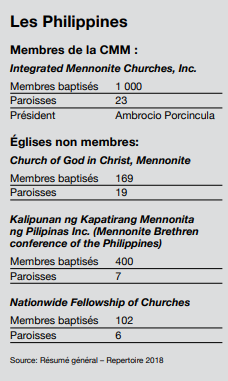

‚ÄîRegina Lyn Mondez-Sumatra est la coordinatrice nationale de l’IMC depuis 2011. Elle a grandi à Lumban Mennonite Bible Church et est actuellement chargée de recherche à plein temps pour une petite ONG ≈ìuvrant pour la paix dans la région métropolitaine de Manille. Elle travaille à un processus de paix entre le gouvernement et le parti communiste.

‚ÄîRegina Lyn Mondez-Sumatra est la coordinatrice nationale de l’IMC depuis 2011. Elle a grandi à Lumban Mennonite Bible Church et est actuellement chargée de recherche à plein temps pour une petite ONG ≈ìuvrant pour la paix dans la région métropolitaine de Manille. Elle travaille à un processus de paix entre le gouvernement et le parti communiste.